|

|

n.100 - dicembre 2025 - Anno XLVII aggiornato al 19 dicembre 2025 |

|

|

||||||||||

|

||||||||||

|

Guerre sempre più distruttive nel modo di produzione capitalistico sono ineluttabili.

Le guerre sono sempre esistite, indotte da moventi di natura economica. Anche l’impero di Sargon di Akkad, intorno al 2.350 a.C., considerato il primo impero della storia, tra le altre motivazioni economiche del suo espandersi aveva bisogno dello stagno, di cui era privo, per fonderlo con il rame ad ottenere il bronzo.

Anche nell’imperialismo, fase terminale del capitalismo, valgono molto poco le volontà dei capi di Stato, marionette nelle mani del capitale: è la necessità di sopravvivenza della classe borghese che decide per la guerra, quando la sua esistenza è minacciata da crisi di sovrapproduzione non più contenibili. Le varie borghesie nazionali sono costrette a cercare di schiacciare i capitalismi concorrenti per non esserne schiacciate.

La martellante propaganda di tutti gli Stati annuncia che la guerra è santa perché contro un aggressore – sia “terrorista” o “ibrido” – e che i proletari devono andare a uccidere e a morire, meglio se con gioia, in nome della Patria, di Dio, della Democrazia, della Libertà, o altro imbroglio.

Tali “nobili principi” che sembrano scolpiti nel granito spesso presto si dissolvono, data l’estrema mobilità delle alleanze inter-imperialistiche, e accade che uno Stato si trovi poi alleato con quello dipinto fino a poco prima come “il male assoluto”. L’Italia ne è un esempio. Nel primo conflitto mondiale entrò in guerra contro gli Stati con cui fino all’ultimo era alleata, nel secondo ha cambiato fronte in corso d’opera.

Anche gli imperialismi più forti come quello statunitense non fanno eccezione: è recente la correzione di rotta degli U.S.A., che dopo aver imposto la guerra ai suoi riluttanti vassalli europei, li ha poi abbandonati per cercare migliori rapporti con la Russia, in funzione anticinese. I servili Stati europei sono ora indecisi tra mollare l’osso o continuare a fomentare la guerra per guadagnarci almeno le briciole, comunque sostanziose, costituite dalla ricostruzione dell’Ucraina e dello sfruttamento delle sue risorse. Ma non possono scegliere: la guerra si impone ai capitalisti per l’avanzare della crisi economica.

I borghesi per la difesa dei profitti sono sempre pronti ad abbandonare ogni loro pacifismo. Subito accompagnati dai partiti “di sinistra”. È eloquente l’esempio del socialista Turati: dopo Caporetto sostenne l’abbandono della già traditrice parola d’ordine “non aderire né sabotare”, per passare all’aperto difesismo: “La patria è sul Grappa”!

I comunisti sanno che l’unica alternativa alla guerra imperialista è la guerra di classe, la guerra alla guerra, spinta fino alla rivoluzione comunista. La nostra parola d’ordine è stata formulata da Lenin: “Trasformare la guerra imperialista in guerra civile”.

Per tale prospettiva è necessaria la presenza di un forte sindacato di classe diretto dal Partito Comunista rivoluzionario marxista. Il Partito dirige la classe tramite le sue organizzazioni, la “cinghia di trasmissione”, queste indispensabili come il primo.

Per questo non ha significato opporre nel Partito il “lavoro sindacale” al “lavoro politico”, o alternarlo secondo le situazioni. L’intreccio tra l’attività del partito in campo sindacale e l’azione di indirizzo programmatico rivoluzionario comunista non può mai essere inteso, qualunque sia la situazione, come un qualcosa di separato.

Risponde Lenin al compagno Natsia il 13 ottobre 1905: «”Ponendosi il compito dell’insurrezione armata il compito di dirigere la lotta sindacale del proletariato passa inevitabilmente in secondo piano”. Questo, a mio parere, teoricamente non è giusto e dal punto di vista della tattica è errato. L’insurrezione armata è il metodo supremo della lotta politica. Perché abbia successo dal punto di vista del proletariato è necessario sviluppare ampiamente tutti gli aspetti del movimento operaio. Perciò è arci-errata l’idea di contrapporre il compito dell’insurrezione al compito della direzione della lotta sindacale».

Se il Partito è lo stato maggiore della rivoluzione, il Sindacato di classe, composto da proletari, ne costituisce gran parte dell’esercito. Dato che l’unica alternativa alla guerra imperialista è la vittoriosa guerra di classe, a questa occorre quell’esercito e quello stato maggiore. Questi occorrono per sabotare la guerra e praticare il disfattismo rivoluzionario, ostacolare l’afflusso dei soldati e delle armi verso il fronte, bloccare il proprio Paese in guerra con lo sciopero generale, fino ad abbattere in alcuni grandi Stati il potere della classe borghese.

Il proletariato, diretto dal suo partito comunista internazionale, non userà

allora più le armi contro i propri fratelli di classe sotto un’altra divisa, ma

le volgerà contro i veri nemici, la propria borghesia, decretando la fine

dell’infame regime del Capitale.

La guerra civile in Russia

Nel Donbass

Capitoli esposti alla riunione generale del maggio 2024

Anche se non influenzò in modo determinante e direttamente l’andamento della guerra civile in Russia, non passò senza conseguenze la grave crisi sociale interna della Germania. Il 15 gennaio 1919 erano stati assassinati Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg.

Ma già dal 1918 in quasi tutti i paesi europei, specialmente in quelli direttamente coinvolti nel conflitto, si erano avuti scioperi e manifestazioni contro la guerra per la profonda crisi economica che aveva generato, che si aggravava e colpiva il proletariato sia dei paesi vincitori sia dei vinti. Anche lontano dai fronti, negli Stati Uniti ebbe luogo a Seattle un esteso sciopero generale e in Canada violente agitazioni costrinsero il governatore a insistere con Londra a rinunciare all’utilizzo di truppe canadesi nella guerra civile in Russia.

Il “nemico interno”, il proletariato, sull’esempio del vittorioso proletariato russo, avanzava risoluto rivendicazioni economiche, nonostante la repressione dei movimenti operaio e rivoluzionario, che tendeva a “fare come in Russia”.

Le lotte operaie durante il Biennio Rosso in Europa, 1919-20, ebbero sviluppi diversi nei vari paesi ma non raggiunsero i successi sperati e attesi dai comunisti nel senso di una rivoluzione politica. Ebbe nefasta influenza nel raffrenare e deviare quelle lotte l’appoggio alle rispettive borghesie nazionali fornito dai partiti socialdemocratici, che dal 1914 avevano approvato i crediti per finanziare le spese del conflitto, determinando di fatto la fine nel tradimento della II Internazionale Socialista.

Lenin nell’articolo: “La situazione e i compiti dell’Internazionale Socialista” pubblicato il 1° novembre 1914, fornisce l’indirizzo per i compiti futuri: «Nell’ultimo terzo del secolo XIX e all’inizio del XX la Seconda Internazionale ha compiuto la sua parte di utile lavoro preparatorio, di organizzazione delle masse proletarie nel lungo periodo “pacifico” della più crudele schiavitù capitalistica e del più rapido progresso capitalistico. Alla Terza Internazionale spetta il compito di organizzare le forze del proletariato per l’assalto rivoluzionario contro i governi capitalistici, per la guerra civile contro la borghesia di tutti i paesi, per il potere politico, per la vittoria del socialismo».

Allo scopo quindi di dare forma e sostanza a quelle indicazioni, per coordinare tutte le iniziative di lotte proletarie, favorire la formazione di genuini partiti comunisti in tutto il mondo, per poter dirigere la rivoluzione comunista a livello internazionale, a Mosca dal 2-7 marzo 1919 si tenne il Primo Congresso della Internazionale Comunista. Poterono parteciparvi 51 delegati di 30 paesi, quelli che riuscirono a superare i fronti militari e le persecuzioni delle polizie.

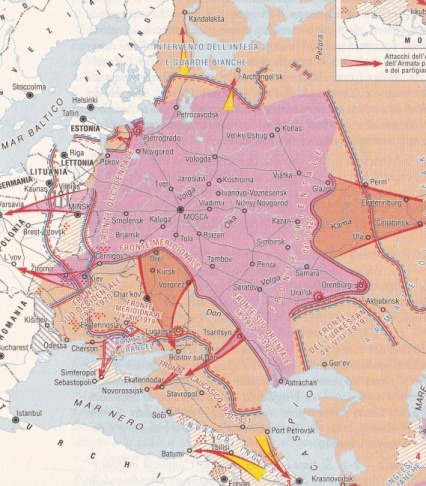

Situazione generale nei confini europei

Il Donbass: baricentro del fronte Sud

Anton Denikin, il comandante in capo delle forze controrivoluzionarie, dopo i ben tre recenti insuccessi volti a conquistare stabilmente Caricyn, accantona al momento le offensive contro la strategica città sul Volga per una nuova sceltacruciale: privilegiare nel Sud la campagna per il controllo del ricco bacino minerario e industrializzato del Donbass. Stabilisce quindi una nuova disposizione e assetto del fronte che tiene conto del mutato impegno nella guerra civile russa delle forze dell’Intesa, principalmente franco-britanniche, a seguito dell’uscita della Germania dalla guerra e del conseguente ritiro delle truppe tedesche dall’Ucraina, che aveva agevolato l’esercito rosso nell’occupazione di Kiev il 6 febbraio 1919.

Le forze rivoluzionarie erano così posizionate: il fianco occidentale sul Mar d’Azov era tenuto dalla II Armata ucraina; le si aggiunsero le formazioni dell’Esercito Rivoluzionario Insurrezionale dell’Ucraina comandate dall’anarchico Machno, che insieme costituirono la XIV Armata Rossa.

In Ucraina le prime bande insurrezionaliste erano sorte come risposta armata all’attribuzione di una parte dell’Ucraina agli Imperi Centrali sancita dal trattato di Brest-Litovsk del 3 marzo 1918. Si radunarono in una formazione più strutturata sotto la guida dell’anarchico Machno, la cosiddetta Armata Nera. Questa, secondo un calcolo del loro stato maggiore, all’inizio del 1919 contava 15.000 uomini, tutti volontari, organizzati in cavalleria, fanteria e artiglieria, per arrivare poi a disporre nel dicembre dello stesso anno di 83.000 fanti, 20.135 cavalieri, 1.435 mitragliatrici, 118 cannoni, 7 treni corazzati e alcune macchine blindate. Furono necessariamente riorganizzate in conformità a quelle dell’Armata Rossa per operare congiuntamente.

Ma complesso e tumultuoso fu il rapporto con questa armata, che combatteva indistintamente contro qualunque forza volesse sottomettere e impossessarsi dell’Ucraina, stringendo mutevoli alleanze temporanee. Per la loro concezione anarchica tendevano all’auto-amministrazione economica e politica delle varie comunità, autonome e federate secondo il principio egualitario e antiautoritario, che non si conciliava con le necessità militari del momento e con l’universalismo comunista. Dopo aspri contrasti e non semplici scontri dovemmo sconfiggerli militarmente nel 1921 con una spedizione bolscevica guidata da M. Frunze.

Lo spiegamento delle forze sovietiche a nord-est era posizionato con il gruppo di Koženikov di 20.000 uomini, la futura XIII Armata, che si agganciava a nord di Millerovo al fianco destro della VIII Armata di 27.000 uomini, comandata da Tuchačevskij, appena trasferito dal fronte orientale. Questa armata controllava un esteso fronte da Millerovo fino a Vesenskaja. Qui la IX Armata di 28mila uomini era posizionata verso est dove con la X Armata di Egorov con 23.000 uomini controllavano tutta l’area fino al Volga a nord di Caricyn.

Il settore del Donbass

Il fronte bianco era così disposto: da ovest la penisola di Crimea era difesa

dall’omonimo Corpo di Crimea; il bacino del Donec disponeva delle ridotte forze

di Maj-Maevskij tra Donec e Lugansk, conquistata poi dai bolscevichi; nella

parte centrale del fronte vi era l’Armata del Don con 15.000 uomini a ridosso

del Don; infine sul fianco orientale la cavalleria di Mamontov era in seria

difficoltà a sostenere la crescente pressione della X Armata Rossa stanziata a

protezione di Caricyn.

Il fronte bianco era così disposto: da ovest la penisola di Crimea era difesa

dall’omonimo Corpo di Crimea; il bacino del Donec disponeva delle ridotte forze

di Maj-Maevskij tra Donec e Lugansk, conquistata poi dai bolscevichi; nella

parte centrale del fronte vi era l’Armata del Don con 15.000 uomini a ridosso

del Don; infine sul fianco orientale la cavalleria di Mamontov era in seria

difficoltà a sostenere la crescente pressione della X Armata Rossa stanziata a

protezione di Caricyn.

Occorreva ora sfruttare subito il fallimento dei tre tentativi dei cosacchi bianchi di assumere il controllo dello snodo di Caricyn, e in particolare dello sfaldamento delle loro formazioni che in buona parte si erano arrese anche senza combattere, indebolite e mancanti di ogni tipo di rifornimento.

Vācietis, a capo del Consiglio Militare Rivoluzionario (RVSR), intravide ormai prossima la vittoria finale sul fronte meridionale e la conquista del Donbass, dell’intera regione del Don e del Caucaso settentrionale, fino allora escluse dalle direttrici principali dei piani militari. La precedente impostazione intendeva ottenere risultati decisivi aggirando i bianchi più a nord, presso lo snodo di Millerovo, senza inoltrarsi nell’industrializzato Donbass, però escludendo così l’aiuto che avrebbe dato all’esercito rosso l’insurrezione alle spalle dei bianchi di quel consistente numero di proletari.

Il nuovo assetto dei bianchi volto a difesa del Donbass, ritenuto ormai l’epicentro di tutto il fronte sud, costrinse Vācietis a rettificare i piani militari concentrando velocemente le forze disponibili a occidente, verso il Donbass, per un’offensiva su larga scala. Conscio della situazione così esortava i suoi generali: «Il nostro successo in questo settore è importante perché il nemico minaccia la nostra avanzata su Novočerkassk e Rostov sul Don. Le forze del nemico qui sono aumentate di due o tre volte».

Il cambio di direzione non fu affatto semplice per le esauste divisioni sovietiche, in assenza di linee ferroviarie utilizzabili: nella regione si sviluppavano lungo la direttrice nord-sud, e non est-ovest, e i cosacchi in ritirata le avevano in gran parte distrutte.

Per la manovra sovietica fu richiesto un maggior coinvolgimento delle truppe di Antonov-Ovseenko e del Gruppo anarchico di Machno operanti in Ucraina. Gittis, il comandante del fronte rosso di quel settore, approntò il nuovo dispiegamento generale che avvenne sostenendo diversi scontri, con alterne fortune, dovute anche a un anticipato scioglimento del ghiaccio del Donec e dei maggiori affluenti, che interpose una barriera di fango tra le opposte linee.

Dopo vari posizionamenti, a metà marzo la linea di partenza per l’offensiva per il possesso del Donbass seguiva all’incirca il corso del Donec, sul quale erano confluiti circa 130-150.000 truppe sovietiche contro circa 45-55.000 controrivoluzionarie. Poiché Vācietis insisteva per un immediato assalto frontale, nonostante fossero ancora necessarie due settimane per il completo riassestamento del fronte, e il Donec ancora in piena, fu deciso per il 17 marzo un attacco delle unità che potevano operare senza l’impedimento del fiume. Questo permise di occupare importanti centri intorno al fiume, ma che non furono consolidati per il terreno acquitrinoso e la spossatezza delle truppe che ormai combattevano ininterrottamente da mesi in difficili condizioni. Con l’arrivo dei nuovi reparti l’iniziale inferiorità numerica rossa in quel particolare settore delle operazioni si trasformò in una leggera superiorità superando di poco i 40.000 bianchi.

Le forze di Antonov-Ovseenko avanzarono dall’Ucraina fino al Mar d’Azov costringendo il Corpo di Crimea a ritirarsi nella penisola, lasciando senza protezione il fianco sinistro delle forze bianche di Maj-Maevskij lungo la costa presso Mariupol, che fu occupata dagli anarchici di Machno.

Gittis, cercando di sfruttare al meglio la situazione e la precaria superiorità numerica del momento, concepì un nuovo piano, non privo di rischi, per portare, dopo un rapido spostamento di consistenti truppe, comprendente anche la brigata anarchica di Machno, un poderoso attacco al fianco delle truppe di Maj-Maevskij, mentre una esigua formazione rossa avrebbe dovuto attaccare i bianchi stanziati a Lugansk.

Inizialmente il piano funzionò e le formazioni di Maj-Maevskij furono costrette a ritirarsi dalle loro posizioni. Ma quando il comando bianco capì che davanti a Lugansk i rossi erano in evidente inferiorità numerica, Denikin ordinò un’immediata controffensiva in forze nel settore producendo tra il 27 e 28 marzo uno sfondamento nelle linee rosse. Il vigoroso e vincente attacco bianco sulla debole e secondaria posizione nemica disarticolò il piano di Gittis che fu quindi obbligato a riposizionare velocemente le truppe per arginare l’estesa falla che si era creata presso Lugansk. Da questa la Cavalleria del Caucaso di Škuro era penetrata attaccando alle spalle le retrovie del gruppo d’attacco sovietico obbligando Gittis addirittura a sguarnire la prima linea d’attacco per contrastarli. Nelle loro scorribande i cosacchi di Škuro seminarono terrore e distruzione nei villaggi e si procurarono un discreto bottino militare e 5.000 prigionieri.

A seguito di questi eventi negativi le forze rosse furono costrette a lasciare parte del terreno guadagnato. Altri attacchi dei Lupi di Škuro costrinsero l’Armata Nera a lasciare Mariupol. Si ristabilì la situazione di partenza.

Il fallimento del piano di Gittis fu anche determinato dalle ribellioni che si svilupparono nelle retrovie delle forze rosse: numerose comunità dei villaggi cosacchi attorno a Vesenskaja e Kazanskaja, che già si erano ribellate contro le truppe di Krasnov, ora si rivoltavano contro i bolscevichi, soprattutto per le requisizioni di derrate. Si dovettero distaccare 14.000 uomini della VIII e IX Armata per contrastare gli insorti, valutati in circa 30.000. Quel tentativo bolscevico di riprendere il controllo della situazione provocò in poche settimane migliaia di uccisioni. Lo stesso Trotzki in “Ribellione nelle retrovie”, del 12 maggio 1919, riferiva: «La ribellione di una parte dei cosacchi dura già da alcune settimane. È stata provocata dagli ufficiali controrivoluzionari, agenti di Denikin, ed è sostenuta dai kulaki cosacchi. I kulaki hanno trascinato un numeroso gruppo di contadini cosacchi medi. È molto probabile che in certi casi i cosacchi abbiano dovuto sopportare ingiustizie da parte di certe unità militari di passaggio o da parte di certi rappresentanti delle autorità sovietiche. Gli agenti di Denikin hanno saputo servirsene per attizzare la fiamma della rivolta (...) Una ribellione nelle retrovie è per il soldato come un ascesso al braccio per l’operaio (...) Per questo il nostro compito più urgente è quello di ripulire il Don dai sobillatori e di reprimere le sommosse» (Scritti militari, I - La rivoluzione armata).

Ad aprile Gittis organizzò un nuovo attacco al Donbass principalmente muovendo da est la IX Armata Rossa. L’articolata manovra, approfittando della ritirata delle acque del Donec, prevedeva che alcune divisioni rosse, appena riposizionate a ridosso di Millerovo, dovevano colpire il fianco destro dei bianchi, già impegnati al contrasto della VIII Armata, permettendo così alla IX Armata di avanzare in profondità sul Donec. Purtroppo la IX Armata si mosse con incredibile lentezza e confusione; invece di cooperare con la VIII Armata secondo i piani, avanzò disordinatamente, attraversò il fiume Donec accontentandosi di piccoli risultati tattici, per altro nemmeno ben sfruttati.

In questo modo le altre divisioni rosse della complessa manovra, trovandosi oltre il Donec con i fianchi scoperti e sotto i contrattacchi dei bianchi, furono costrette a ritornare sulle posizioni di partenza. Solo la 16a divisione rossa riuscì a trincerarsi sulle posizioni previste. Anche i minimi successi nel settore ovest della VIII Armata non riequilibrarono la situazione perché, dopo una breve avanzata, fu costretta a ripiegare dai contrattacchi della cavalleria di Škuro. I bianchi approfittarono di questa favorevole situazione per rigettare i rossi al di là del Donec, occupare Lugansk e da lì cercare di controllare il passaggio a nord del fiume. Furono però fermati dalla testa di ponte della VIII Armata che li colpiva ai fianchi da Kamenskaja.

Questa fu la prima pesante sconfitta, non solamente sul piano militare, dopo mesi di onerose offensive rosse nel Donbass. Trotzki impose a Gittis di organizzare il prima possibile un altro vasto attacco per riprendere Lugansk e penetrare a fondo nel Donbass.

La nuova offensiva prevedeva una manovra concentrica su Lugansk portata mediante un attacco frontale della VIII Armata, mentre la XIII, comprendente la consistente formazione anarchica di Macho, avrebbe attaccato il fianco dell’Armata dei Volontari da sud.

L’offensiva rossa il 15 maggio 1919 cacciò i bianchi da Lugansk e la XIII Armata in forze penetrò in profondità nel bacino del Donec fino alla stazione ferroviaria di Kutejny, a soli 40 chilometri a sud di Doneck.

Intanto più a sud una formazione di Machno con 10.000 uomini e 12 cannoni avanzò fino a soli 40 chilometri da Taganrog, al punto che Maj-Maevskij, comandante il fronte sud dei bianchi, considerando i vari sfondamenti subiti, fece accorciare la linea del fronte ripiegando verso Rostov. Questo anche perché doveva contrastare l’attacco dei rossi lanciati alla conquista di Odessa e dei porti ucraini sul Mar Nero. Erano comandati dal generale Nikifor Grigor’ev (Hryhoriv), infido, portato a cambiare bandiera allo scopo di creare un proprio potentato nel sud dell’Ucraina fuori dall’autorità bolscevica.

Il 6 aprile la sua formazione entrò in Odessa, abbandonata il giorno prima dalle truppe d’intervento francesi, esibendosi in saccheggi e violenze di ogni genere: per l’Armata Rossa quell’Atamano cosacco fu più un nemico che un alleato.

Sul Mar Nero ora la situazione era favorevole ai sovietici perché, dopo Odessa, altre truppe rosse il 10 aprile occupavano la penisola di Crimea.

I bianchi avevano combattuto in inferiorità numerica, patito ingenti perdite e non potevano contare su nuove forze di riserva prelevate da altri settori della controrivoluzione. Il celebre Reggimento d’assalto Kornilov, giunto all’inizio dell’anno sul bacino del Donec con 1.500 esperti combattenti, che in circa 6 mesi aveva sostenuto 57 battaglie e perso 3.303 uomini, più del doppio dei suoi effettivi originari.

Ma la potente e decisiva offensiva rossa, necessaria per completare lo sfondamento generale, non poté essere effettuata per la mancanza di adeguate riserve e per nuove criticità sopraggiunte.

Sul fronte orientale, contro l’offensiva di Kolčak alla massima intensità, si rese necessario incrementare le locali forze sovietiche con adeguate unità distolte dal fronte meridionale.

Lenin in un telegramma dell’8 maggio così raccomanda: «Dopo aver discusso della situazione critica, quasi catastrofica, nel bacino del Donec e sul Manyč, si sollecita insistentemente il Consiglio di difesa di Kiev ad accelerare e intensificare con ogni mezzo l’aiuto militare al bacino del Donec, a designare alcuni dei migliori compagni perché sorveglino giorno per giorno, ora per ora, l’attuazione delle misure di aiuto (...) infine a rendere Podvoiski e Antonov personalmente responsabili del gruppo di Machno. Rendetevi conto che se non si prende rapidamente Rostov la rivoluzione è ineluttabilmente perduta».

Denikin e il suo Stato maggiore percepirono che le operazioni sovietiche avevano subito un blocco e predisposero una controffensiva, iniziata il 19 maggio, quando la Cavalleria del Caucaso di Škuro riuscì a penetrare tra le Divisioni del fianco occidentale della XIII Armata riuscendo a ricacciare la brigata anarchica di Machno sulle precedenti posizioni.

Dopo l’incursione di Škuro, il generale controrivoluzionario Maj-Maevskij concentrò le sue unità contro il fianco destro sovietico riuscendo in una settimana ad avanzare prima su Doneck, poi prendere per la seconda volta Lugansk e giungere il 28 maggio fino a Bachmut. Durante questa offensiva per la prima volta nel conflitto 6 carri armati inglesi Mark V furono impiegati contro le linee della XIII Armata.

Questa, dopo gli ultimi eventi non rappresentò più una seria minaccia perché molto provata, fisicamente e nel morale, come anche le altre unità, perché dopo mesi di continue offensive non erano riuscite ad avere ragione dei bianchi, a occupare il Donbass e addirittura erano state ricacciate oltre il Donec.

La situazione peggiorava anche nel settore della IX Armata Rossa perché i bianchi dell’Armata del Don, dopo aver ripristinato i loro ranghi, attaccarono le difese sovietiche presso Dubovy sul Donec, riuscendo ad aprirsi un varco da cui, in assenza di un’efficace controffensiva, il 29 maggio, proseguendo verso nord raggiunsero e occuparono Millerovo. Da questa falla la Cavalleria del Don proseguì in direzione di Vešenskaja per portare sostegno ai locali cosacchi che si ribellavano all’autorità sovietica. Alla fine di maggio la IX Armata Rossa, spaccata in due tronconi e compromessa nelle retrovie dai cosacchi in rivolta, fu costretta a ritirarsi dall’intero fronte.

A controbilanciare, soprattutto nel morale, lo schieramento rosso va ricordata l’imprevista avanzata della X Armata Rossa nel settore orientale del fronte, posizionata in un settore periferico considerato stabile. Questa formazione era separata dalle altre armate e destinata a un eventuale contrasto all’Armata del Caucaso di Vrangel, stanziata oltre il fiume Manyč. Anche Denikin aveva concentrato le sue truppe più esperte sull’obiettivo principale sul Donec lasciando in quel settore le truppe di riserva di Vrangel.

Al comando della X Armata Rossa era stato recentemente assegnato A.I. Egorov. Di semplici origini contadine si era arruolato da giovane nell’esercito zarista in cui nel 1901 era divenuto ufficiale. Nel 1914 aderì al Partito Socialista Rivoluzionario e dalla presa del potere sovietico entrò nell’Armata Rossa, dove per le sue brillanti capacità raggiunse il più alto grado militare nel 1935 come Maresciallo dell’Unione Sovietica. I suoi uomini vedevano in Egorov l’esempio del comandante di semplici origini passato a difendere la rivoluzione proletaria. Fu uno dei tanti rivoluzionari della vecchia guardia fucilato durante le purghe staliniane.

Egorov, nonostante la carenza di munizioni e scarse possibilità di rifornimenti, aveva organizzato un’avanzata verso il sud di Rostov allo scopo di interporsi e tagliare in due il fronte bianco nel settore, separando i cosacchi del Don, a nord di Rostov, da quelli a sud, nel Kuban. Nonostante gli scarsi mezzi le sue formazioni riuscirono senza grandi intoppi a superare il fiume Manyč e le sue avanguardie a giungere a 40 chilometri da Rostov, dove era insediato il comando dello Stato Maggiore bianco.

Denikin fu costretto a spostare rapidamente dal Donbass il 1° Corpo di cavalleria del Kuban per difendere Rostov da est, dove erano ridotte forze di riserva e limitate formazioni di cavalleria per organizzare una valida controffensiva.

Questa situazione fece riemergere i continui e mai sopiti contrasti politici e di impostazione strategica del fronte sud tra Denikin, Comandante in capo, e Vrangel, Comandante dell’Armata dei Volontari. Quest’ultimo riteneva che la sua armata, spostata in massa in direzione della lontana Caricyn, senza consistenti trasferimenti di truppe dal Donbass, sarebbe stata respinta oltre il Don, esposta agli attacchi ai fianchi e sulle retrovie da ben quattro armate sovietiche. Vrangel, che cercava sostenitori tra i conservatori e i monarchici, considerava Denikin troppo liberale e disponibile verso le richieste dell’autonomia cosacca.

Il piano organizzato e guidato da Denikin invece prevedeva l’attacco frontale della sopraggiunta Cavalleria del Kuban, con il sostegno delle riserve locali, per ricacciare le truppe di Egorov oltre il Manič. Per colpire alle spalle i sovietici un distaccamento di cavalleria cosacca avrebbe guadato il fiume più a sud, anche per tagliare loro la via di fuga. L’azione cosacca riuscì e le truppe rosse furono costrette a ripiegare su Velikoknjazheskja (oggi Proletarsk) dove comunque riuscirono a concentrare la loro artiglieria.

Le successive fasi della controffensiva bianca furono poi dirette da Vrangel che riuscì a completare l’accerchiamento della X Armata Rossa, la quale si difese con onore in tre giorni di duri combattimenti, in cui fu anche ferito Egorov. Le sue truppe, che avevano vinto le battaglie di Caricyn, furono infine costrette ad abbandonare in fretta le loro posizioni sul Manič lasciando al nemico 55 cannoni, 100 mitragliatrici e 15.000 prigionieri.

Denikin, sull’onda di questa vittoria, progettò di riprendere subito l’offensiva per Caricyn. Vrangel stimò in tre settimane il tempo necessario alla sua cavalleria per giungere sull’obiettivo. Ma senza adeguata fanteria e artiglieria, che Denikin avrebbe dovuto fornire, era assolutamente impossibile organizzare un valido attacco.

A complicare la situazione per i rossi in quella delicata situazione, si riaccese la rivolta dell’atamano Grigor’ev, che aveva ben oltrepassato il limite dell’insubordinazione: con le sue truppe aveva disertato il fronte sovietico per unirsi ai Socialisti Rivoluzionari, creando grosse criticità politiche e militari nel Sud dell’Ucraina.

Questi i fatti. Il comando sovietico aveva ordinato all’Atamano ucraino di spostare le sue unità sul fronte rumeno. Durante il trasferimento Grigor’ev diffuse un articolato manifesto-proclama “Universale” con cui denunciava le promesse sovietiche non attuate sulla distribuzione delle terre, la requisizione forzate per l’esercito, la libertà negata dai soviet alla secolare tradizione religiosa ortodossa, il tutto intriso di acceso antisemitismo. Chiamava quindi gli ucraini alla rivolta con la promessa di convocare un soviet ucraino liberamente eletto.

Dopo vani tentativi di Antonov-Ovseenko di chiarimento con Grigor’ev, il quale invece millantava una inesistente presenza di delegati di Machno per una possibile alleanza nella rivolta, il cosacco fu denunciato pericoloso traditore. Antonov-Ovseenko, in quella critica situazione generale del fronte, dovette sganciare parte della II Armata per contrastare la formazione cosacca ribelle.

Trotzki il 16 maggio 1919 scrisse in “Le lezioni ucraine” sulla guerriglia e sul suo utilizzo nelle varie fasi della lotta rivoluzionaria: «In primo luogo bisogna stroncare l’assurda sommossa di Grigor’ev (...) Sarà tanto più dolorosa liquidarla in quanto è sopravvissuta troppo a lungo, vale a dire l’abbiamo lasciata vivere (...) È chiaro che, anche in queste circostanze, la guerriglia non è un principio, e nemmeno un vantaggio. Al contrario il proletariato rivoluzionario si sforza di strutturare al massimo la sua organizzazione militare superando nella misura del possibile il dilettantismo (...) L’armata della classe rivoluzionaria vittoriosa deve raggrupparsi attorno all’apparato di Stato per salvaguardarlo. Se conserva le caratteristiche della guerriglia finisce inevitabilmente per opporsi al governo. E una opposizione di franchi tiratori è sinonimo di sommossa armata (...) Il periodo della guerriglia è durato anche troppo in Ucraina. Perciò la sua liquidazione assume una svolta così drammatica. Adesso siamo costretti ad impiegare la forza. È indispensabile portare a termine questo compito. Bisogna farla finita con gli avventurieri, non soltanto a parole ma anche con i fatti; e cosa ancor più importante, bisogna soprattutto farla finita con l’avventurismo».

Ma i contadini cosacchi non insorsero e non si unirono alla rivolta di Grigor’ev, che fu militarmente sconfitto dalle truppe rosse in poche settimane. La falsa affermazione dell’Atamano sulla presenza dalla sua parte di delegati di Machno dette l’opportunità al comando sovietico di richiedere un chiarimento all’Armata Nera sulla sua fedeltà alla rivoluzione sovietica, che fu tempestivamente fornita dichiarando Grigor’ev traditore della rivoluzione. Per dileguare ogni dubbio sulla loro fedeltà verso il governo sovietico, gli anarchici, durante un loro congresso, presente Grigor’ev, denunciarono i suoi contatti con Denikin. Reagendo alle sue pesanti provocazioni lo uccisero insieme ai suoi fedeli accompagnatori.

Ciò nonostante, le contraddizioni col sistema sovietico centralizzatore riesplosero violentemente rompendo definitivamente la temporanea alleanza militare con l’Armata Nera. L’Armata Rossa, dopo aver sconfitto l’Armata Bianca, nel giugno 1920 riuscì a cacciare da Kiev i polacchi e i nazionalisti ucraini di Petljura, dipoi la II Armata ucraina di Antonov-Ovseenko fu inviata contro la loro base principale di Guljaj Pole. Dopo mesi di duri combattimenti, nell’agosto 1921, l’Armata Nera fu sconfitta e Machno, gravemente ferito, fuggì dall’Ucraina attraverso il confine rumeno. Dopo incredibili e dure vicissitudini fu esiliato in Francia, dove visse in povertà, con i postumi delle ferite subite nei combattimenti, malattie e tubercolosi. Morì in ospedale a Parigi nel 1934.

Come tutti i gruppi anarchici anche quello di Machno si era posto al di fuori e contro la dittatura del partito comunista in Russia, il quale, per garantirsi sicurezza politica e militare, vi aveva inserito numerosi commissari bolscevichi. Inoltre il comando sovietico, causa anche la generale carenza di armi e munizioni, aveva dotato gli anarchici di fucili italiani che usavano cartucce di non facile disponibilità, in modo che, in caso di ribellione, sarebbe stato semplice disarmarli.

Trotzki in “Le bande di Machno” del 2 giugno 1919 articolò una dura critica degli anarchici e del loro modo di operare, che considerava più pericolosi dei ribelli di Grigor’ev. «Al posto di un’economia organizzata in tutto il paese, in funzione di un’idea e di un piano comuni, e al posto di una sistematica ripartizione socialista dei beni indispensabili, gli accoliti di Machno tentano di stabilire il regno delle bande e dei clan: il bottino appartiene a colui che se ne è impossessato e può essere scambiato con ogni altra merce che gli manchi. Questo non è nemmeno uno scambio di merci, è un saccheggio organizzato. Gli accoliti di Machno gridano: “Abbasso il partito, abbasso i comunisti, viva i soviet senza-partito” (...) L’armata di Machno è il peggiore aspetto della guerriglia, anche se in essa vi sono numerosi buoni soldati. È impossibile trovare la minima traccia di disciplina o di ordine in questa “armata”. Le razioni alimentari, le uniformi, le riserve militari si accaparrano dove è possibile e si saccheggiano dove capita».

Il tentativo dell’Armata Rossa di ottenere con un assalto in forze la stabile conquista del bacino del Donec era dolorosamente fallito per una serie di concause. Determinante fu il considerevole aumento dell’esercito bianco, che nel marzo-aprile crebbe da 40.000 a 73.000 uomini, al comando dell’esperto generale Maj-Maevskij, che riuscirono a tenere testa alle nuove Armate rosse XIII e XIV, composte in gran parte dagli anarchici di Machno e dai comunisti ucraini. Questi, pur superiori di numero, non furono in grado di reagire efficacemente alle più esperte unità bianche.

Altro fattore fu il disgelo e l’espandersi delle aree inondate, che trasformarono strade e pianure in fango e acquitrini: frenavano gli attacchi dei reggimenti rossi mentre favorirono i bianchi attestati sulla difesa, che riuscirono così a respingere ben tre offensive. I controrivoluzionari nel maggio vennero a disporre di ulteriori rinforzi dovuti all’arruolamento forzato di nuove leve, frettolosamente addestrate.

Ma la causa principale del fallimento dell’offensiva rossa va individuata nelle rivolte cosacche di Grigor’ev nelle retrovie, che obbligarono il comando sovietico a distogliere truppe dal fronte.

Le forze di Denikin nel settore meridionale avevano recuperato territori su tutta la nuova linea: alla sinistra le unità, ulteriormente rinforzate, di Maj-Maevskij si erano attestate sulla linea Mariupol-Donec-Lugansk, controllando anche alcune teste di ponte oltre il Donec. Al centro l’Armata del Don di Sidorin aveva oltrepassato il Donec e giunta a Millerovo era entrata in contatto con i cosacchi ribelli dell’alto Don. Sulla destra Vrangel, con l’Armata dei Volontari del Caucaso, attraversando le steppe oltre il fiume Sal, risaliva verso Caricyn.

Questa situazione di netto vantaggio strategico, con i rossi in forte crisi, indusse Denikin e tutto il comando delle forze bianche a ritenere fosse giunto il momento per mettere in atto la “Direttiva Mosca” per l’assalto finale al centro del potere sovietico, mentre erano ancora aperti altri fronti presenti, dai Paesi Baltici alla Siberia.

Per fare una concessione all’attualità: siamo nel Donbass, le stesse terre oggi di nuovo contese fra Russia e imperialismi occidentali. Solo che allora combattevamo per la difesa del primo Stato proletario dall’assalto dei capitalismi, oggi per una spartizione delle ricchezze ucraine fra entrambi ladroni borghesi.

(continua al prossimo numero)

Le “fonti del reddito” esprimono i rapporti della produzione capitalistica nella sua forma più feticistica. La terra diventa così la fonte della rendita fondiaria, il capitale la fonte del profitto e il lavoro la fonte del salario. La distorsione reale si trova riprodotta nelle rappresentazioni degli agenti di questo modo di produzione. Gli economisti volgari traducono le rappresentazioni di coloro su cui poggia la produzione capitalistica in un linguaggio dottrinario, dal punto di vista della classe dominante, in modo apologetico.

Ma di queste forme il feticcio più completo è il capitale produttivo d’interesse. Qui abbiamo il punto di partenza originario del capitale – il denaro – la formula D-M-D’ ridotta ai suoi due estremi D-D’, denaro che crea più denaro.

La natura come fonte della rendita fondiaria è già abbastanza feticistica. Ma, per una amena confusione fra valore d’uso e valore di scambio, l’opinione comune ha ancora la scappatoia della forza produttiva della natura, che con un abracadabra si incarna nel proprietario fondiario.

Il lavoro come fonte del salario, partecipazione dell’operaio al suo prodotto determinata dalla forma specificamente sociale del lavoro, il lavoro come fonte del fatto che l’operaio, con il suo lavoro, compra il permesso di produrre. Su un punto, però, l’opinione comune concorda: pur confondendo il lavoro col lavoro salariato, perciò il prodotto del lavoro salariato – il salario – con il prodotto del lavoro, il buon senso tuttavia riconosce ancora che il lavoro stesso crea il suo salario.

Del capitale, considerato nel processo di produzione, resta sempre più o meno l’idea che sia uno strumento per pescare lavoro altrui. Nella misura in cui il capitale si manifesta nel processo di circolazione, e questo per la concezione ordinaria avviene soprattutto nel capitale commerciale, come una sorta di capitale incaricato di questa sola operazione, il profitto vi è accompagnato da un’oscura sensazione di truffa generale. Il profitto è qui spiegato in base allo scambio, un rapporto sociale, non in base a una cosa.

Invece nel capitale produttivo d’interesse il feticcio è completo. È il capitale concluso – unità del processo di produzione e circolazione – che in un determinato periodo di tempo frutta un determinato profitto. Nella forma del capitale produttivo d’interesse resta quest’unica determinazione, senza la mediazione del processo di produzione e circolazione. Nel capitale e nel profitto permane ancora il ricordo del loro passato, benché la diversità del profitto dal plusvalore e il profitto uniforme di tutti i capitali – il saggio generale del profitto – oscurino già molto il capitale. Nel capitale produttivo d’interesse questo feticcio è completo, è il valore che valorizza sé stesso, e in questa forma non porta più i segni della sua origine. Il rapporto sociale è rapporto della cosa con sé stessa.

Poiché, in base alla produzione capitalistica, una determinata somma di valore conferisce il potere di estrarre gratuitamente dagli operai una determinata quantità di lavoro, è chiaro che il denaro stesso può esser venduto come capitale, ma come una merce sui generis. Può essere venduto come fonte del profitto. Col denaro io permetto a un altro di appropriarsi di plusvalore. È quindi giustificato che io riceva una parte di tale plusvalore. Poiché nel processo capitalistico di produzione il valore del capitale si perpetua, è logico che, se si vende il denaro come capitale, esso dopo un certo periodo di tempo ritorni al venditore e che egli non lo alieni mai come fa con la merce, ma ne conservi la proprietà.

Il movimento caratteristico del capitale, tanto nel processo di produzione quanto nel processo di circolazione, è il ritorno del denaro o della merce al suo punto di partenza, al capitalista. Ciò esprime da un lato la metamorfosi reale, il fatto che la merce si trasforma nelle condizioni della sua produzione e le condizioni di produzione a loro volta tornano nella forma di merce: riproduzione. Dall’altro, la metamorfosi formale, il fatto che la merce si trasforma in denaro e il denaro a sua volta in merce. Infine la moltiplicazione del valore, D-M-D’. Il valore originario resta sempre nelle mani del medesimo capitalista, ma intanto nel processo si accresce.

Questo ritorno del capitale al suo punto di partenza riceve nel capitale produttivo d’interesse una figura del tutto esteriore, separata dal movimento reale di cui è forma. A spende il suo denaro non come denaro ma come capitale. Qui il denaro cambia solo di mano. La sua reale trasformazione in capitale si compie solo quando è nelle mani di B. Ma per A è diventato capitale col passaggio del denaro dalle mani di A in quelle di B. Il vero ritorno del capitale dai processi di produzione e di circolazione ha luogo per B. Ma per A il ritorno avviene allo stesso modo dell’alienazione. Dalle mani di B ritorna in quelle di A. Egli presta il denaro, invece di spenderlo. Lo spostamento del denaro, quando è prestato come capitale e quindi non viene trasformato in capitale ma entra come capitale nella circolazione, non esprime altro che trasferimento del medesimo denaro da una mano all’altra. Il titolo di proprietà resta nelle mani del prestatore, ma il possesso passa nelle mani del capitalista industriale. Per il prestatore la trasformazione del denaro in capitale inizia nel momento in cui, invece di spenderlo come denaro, lo spende come capitale, lo consegna nelle mani del capitalista industriale. È vero che l’altro lo trasforma in capitale, ma è una operazione che sta al di là di quella che si svolge fra colui che presta e colui che prende in prestito. Questa mediazione è cancellata. Invece della trasformazione reale del denaro in capitale qui appare solo la forma priva di contenuto di tale trasformazione. Come per la capacità lavorativa, il valore d’uso del denaro qui diventa quello di creare valore di scambio, un valore di scambio maggiore di quello in esso contenuto.

Nel profitto come tale è già offuscato e mistificato il plusvalore e, quindi, la sua fonte reale: 1) in quanto, dal punto di vista formale, il profitto è il plusvalore calcolato sull’intero capitale anticipato, costante e variabile, per cui ogni parte del capitale dà un profitto di uguale grandezza; 2) in quanto con la determinazione del saggio generale del profitto ogni capitale, in qualunque sfera operi, comunque si suddivida in capitale costante e capitale variabile, qualunque sia il suo periodo di rotazione ecc., dà nel medesimo periodo di tempo il medesimo profitto medio, come qualsiasi altro capitale di condizioni organiche completamente differenti. È su questa figura già esteriorizzata del plusvalore, distinta dalla sua prima forma semplice in cui mostra ancora il cordone ombelicale della nascita che si basa l’interesse. Esso presuppone immediatamente il profitto, non il plusvalore. Nell’interesse, quindi, il plusvalore è molto più irriconoscibile che nel profitto, poiché è solo sotto forma di profitto che esso si riferisce direttamente al plusvalore.

Il periodo di rotazione dipende dal processo reale di produzione. Nel capitale produttivo d’interesse il suo ritorno come capitale pare dipendere unicamente dalla convenzione fra colui che presta e colui che prende in prestito, di modo che, per effetto di questa transazione, il ritorno del capitale non appare più come un risultato determinato dal processo di produzione, ma è come se il capitale non perdesse neppure per un istante la forma di denaro. L’interesse, in quanto distinto dal profitto, rappresenta il valore della mera proprietà di capitale. È vero che le condizioni del lavoro sono capitale solo in quanto fungono, rispetto all’operaio, come sua non-proprietà, in contrapposizione al lavoro. L’esistenza antitetica di queste condizioni rispetto al lavoro fa del loro proprietario un capitalista e di queste condizioni da lui possedute un capitale. Il capitalista monetario A non si contrappone affatto all’operaio, ma solo ad un altro capitalista B. Ciò che egli vende, è effettivamente l’”uso” del denaro. Ma di fatto non è l’uso ciò che egli vende direttamente: egli cede la proprietà del denaro per un determinato periodo di tempo. Il suo denaro si manifesta quindi come capitale prima di essere alienato.

Mentre l’interesse non è che una parte del profitto classificata sotto un nome a sé, l’interesse appare qui come ciò che è inerente al capitale come tale, indipendentemente dal processo di produzione, e quindi alla mera proprietà di capitale, indipendentemente dai rapporti che danno a questa proprietà il carattere della proprietà capitalistica, perché la contrappongono al lavoro; l’interesse appare come una creazione di plusvalore inerente alla mera proprietà del capitale, e quindi il profitto industriale appare come una mera aggiunta che colui che prende in prestito il capitale realizza con l’impiego produttivo che ne fa. È l’interesse e non il profitto che appare come la creazione di valore del capitale che scaturisce dal capitale come tale, quindi come il reddito particolare creato dal capitale. È in questa forma, perciò, che lo concepiscono anche gli economisti volgari. In questa forma è cancellata ogni mediazione, e la figura di feticcio è compiuta. Per l’economista volgare, che vuole rappresentare il capitale come fonte autonoma del valore, la fonte del profitto non è più riconoscibile e in cui il risultato del processo capitalistico riceve un’esistenza autonoma. In D-M-D’ è ancora contenuta una mediazione. In D-D’ abbiamo la forma a-concettuale del capitale, la distorsione e reificazione del rapporto di produzione alla massima potenza.

Al saggio generale del profitto corrisponde un saggio generale dell’interesse. Il saggio generale del profitto appare come un fatto incomparabilmente meno solido che il saggio dell’interesse. Per alcuni anni il saggio del profitto in determinate sfere è più alto, negli anni seguenti è più basso. Considerando gli anni nel loro insieme ne risulterà un saggio del profitto medio. In questo modo, però, esso non si manifesta mai come un dato immediato, ma solo come la risultante di oscillazioni casuali.

Per il tasso d’interesse le cose stanno diversamente. Nella sua generalità è un fatto fissato quotidianamente, che al capitalista industriale serve perfino come un elemento di calcolo. Del tasso d’interesse sono piuttosto le deviazioni che appaiono come eccezioni motivate da circostanze particolari.

Le oscillazioni del saggio del profitto all’interno di ogni sfera dipendono dal livello di volta in volta dato dai prezzi di mercato e dalle loro oscillazioni intorno ai prezzi di costo. Se, in una sfera particolare, la caduta del saggio del profitto al di sotto della media ideale si prolunga, ciò è sufficiente per sottrarre capitale a questa sfera o a escludere l’offerta di nuovo capitale alla scala media. Infatti a compensare la ripartizione del capitale nelle singole sfere, più ancora che la distribuzione del capitale investito, contribuisce l’offerta del nuovo capitale aggiuntivo. Il sovrapprofitto delle singole sfere può esser riconosciuto solo confrontando i prezzi di mercato con i prezzi di costo. Appena la differenza si manifesta nell’uno o l’altro modo, si ha un’emigrazione e immigrazione dei capitali da e verso le sfere particolari. L’insieme è un movimento molto complicato, in cui bisogna tener conto tanto dei prezzi di mercato in ogni sfera particolare, dei prezzi di costo comparati delle differenti merci, dello stato della domanda e dell’offerta all’interno di ogni sfera, quanto della concorrenza dei capitalisti delle differenti sfere; e in cui la maggiore o minore rapidità della perequazione dipende dalla particolare composizione organica dei capitali e dalla natura particolare delle loro merci, a seconda che la loro natura di valori d’uso permetta un ritiro più o meno rapido dal mercato, una diminuzione o un aumento dell’offerta, secondo il livello dei prezzi di mercato.

Per il capitale monetario invece si contrappongono solo due specie di compratori e venditori. Da un lato la classe di capitalisti che prestano, dall’altro quella dei capitalisti che prendono a prestito. La merce ha la medesima forma: denaro. Tutte le forme particolari che il capitale assume a seconda della particolare sfera di produzione o di circolazione in cui è investito sono qui cancellate. La concorrenza delle sfere particolari qui cessa: sono tutte raggruppate in quanto tutte prendono a prestito, e il capitale si contrappone ad esse nella forma in cui è ancora indifferente alle forme del suo impiego.

Quell’aspetto del capitale produttivo che si manifesta solo nel movimento e nella concorrenza fra le sfere particolari, di essere cioè il capitale comune della classe dei capitalisti, qui si presenta realmente, con tutto il suo peso, nella domanda di capitale. A ciò si aggiunge il fatto che con lo sviluppo della grande industria il capitale monetario, in quanto si presenti sul mercato, è sempre meno rappresentato dal singolo capitalista, ma si concentra e, in un modo del tutto diverso della produzione reale, si presenta come il controllo dei banchieri che rappresentano il capitale. Di modo che la domanda corrisponde al peso di una classe; l’offerta si rappresenta come massa del capitale prestabile.

Il denaro come forma modificata della merce era ciò da cui siamo partiti; il denaro come forma modificata del capitale è ciò a cui perveniamo; come merce è il presupposto e il risultato del processo di produzione del capitale.

In questa sua figura, più strana e nello stesso tempo la più vicina all’immagine più diffusa, il capitale è tanto la “forma fondamentale” degli economisti volgari quanto il primo punto d’attacco di una critica superficiale.

La polemica degli economisti borghesi del XVIII secolo contro l’interesse come forma autonoma del plusvalore è la lotta della nascente borghesia industriale contro gli usurai di vecchio stampo. Il capitale produttivo d’interesse qui è ancora una forma antidiluviana del capitale, che dev’essere ancora subordinata al capitale industriale e riceverne quella posizione dipendente che è destinata ad occupare teoricamente e praticamente sulla base della produzione capitalistica.

Il socialismo rivolto contro il capitale produttivo d’interesse come “forma

fondamentale” del capitale è quindi non solo del tutto chiuso nell’orizzonte

borghese, ma, nella misura in cui la sua polemica non è un attacco e una critica

al processo di produzione capitalistico, non è altro che una pressione in favore

dello sviluppo del credito borghese, e quindi esprime unicamente la situazione

di sottosviluppo dei rapporti nel Paese in cui tale polemica si atteggia a

socialismo.

5.2. - Il capitale produttivo d’interesse e il capitale commerciale

nel loro rapporto col capitale industriale

Benché la forma commerciale e quella dell’interesse siano anteriori a quella della produzione capitalistica, di fronte al capitale industriale, forma fondamentale del rapporto capitalistico che regge la società borghese, le altre forme appaiono solo come derivate o secondarie. Derivate, come il capitale produttivo d’interesse; secondarie, cioè di capitale in una funzione particolare, come quello commerciale. Il capitale industriale deve prima sottomettersi queste forme e trasformarle in funzioni derivate o particolari di sé stesso. Quando nasce e si forma, trova queste forme più antiche. Le trova come presupposti. Come in origine trova la merce, ma non come suo prodotto, e come trova la circolazione monetaria, ma non come un momento della sua propria riproduzione.

Quando la produzione capitalistica si è sviluppata nell’ampiezza delle sue forme ed è il modo di produzione dominante, il capitale produttivo d’interesse è dominato dal capitale industriale, e il capitale commerciale non è che una figura, derivata dal processo di circolazione, del capitale industriale stesso.

Storicamente contro il capitale produttivo d’interesse si è impiegata la violenza dello Stato, per una forzata riduzione del tasso d’interesse, di modo che non potesse più dettare i termini al capitale industriale. Questa, però, è una forma che appartiene agli stadi meno sviluppati della produzione capitalistica. La vera maniera del capitale industriale di sottometterselo è la creazione di una forma che gli è peculiare: il sistema creditizio.

Diverse sono le forme in cui il capitale commerciale venne subordinato al capitale industriale. Il mercante, invece di comprare la merce, iniziò a comprare lavoro salariato, con cui produceva la merce destinata ad essere venduta. È in questo modo che la manifattura lottò contro le corporazioni medievali e che delimitò l’ambito dell’artigianato. Questa trasformazione del mercante in capitalista industriale è nello stesso tempo trasformazione del capitale commerciale in mera forma di quello industriale. In origine il commercio è il presupposto della trasformazione del lavoro corporativo, del lavoro a domicilio delle campagne e del lavoro agricolo feudale in produzione capitalistica. Trasforma il prodotto in merce, sia creando un mercato, sia offrendo alla produzione nuovi equivalenti di merci e nuovi materiali e inaugurando così modi di produzione che si basano fin da principio sul commercio, tanto sulla produzione per il mercato quanto su elementi della produzione che provengono dal mercato mondiale. Appena la manifattura si è sufficientemente rafforzata, e più ancora come grande industria, crea il mercato, lo conquista e si apre, in parte con la violenza, nuovi mercati che poi però conquista con le sue stesse merci. D’ora in poi, il commercio è soltanto il servo della produzione industriale, per la quale il costante allargamento del mercato è diventato una condizione vitale, in quanto la produzione di massa sempre più ampia, che non è limitata dalla dimensione del commercio ma soltanto dalla grandezza del capitale e dallo sviluppo della forza produttiva del lavoro, inonda costantemente il mercato e quindi agisce costantemente nel senso di un allargamento e spostamento dei suoi confini.

La formazione del capitale produttivo d’interesse, la sua separazione dal capitale industriale, è un prodotto necessario dello sviluppo del capitale industriale. Il denaro – o le condizioni della produzione nelle quali può essere trasformato e di cui non è che la forma modificata, impiegata come capitale – comanda una determinata quantità di lavoro, lavoro necessario pagato più pluslavoro. Nello scambio con il lavoro non solo riceve il suo valore ma lo accresce. Sulla base della produzione capitalistica è solo il diverso impiego del denaro che fa sì che venga speso come denaro o come capitale. Sulla base della produzione capitalistica, il denaro è in sé capitale (proprio come la capacità lavorativa è in sé lavoro) perché 1) può essere trasformato nelle condizioni della produzione e, così com’è, è soltanto la loro espressione astratta, la loro esistenza come valore, e 2) gli elementi oggettivi della ricchezza posseggono in sé la proprietà di essere capitale, poiché la loro antitesi, il lavoro salariato, ciò che li rende capitale, è presente come base della produzione sociale.

Anche la rendita è solo un nome per una parte del plusvalore che il capitalista industriale deve cedere, come l’interesse è un’altra parte del plusvalore che egli, sì, intasca, come la rendita, ma ha da pagare a una terza persona. Ma qui sta la differenza: attraverso la proprietà fondiaria il proprietario fondiario impedisce al capitale di adeguare i valori dei prodotti agricoli ai loro prezzi di costo. Il monopolio della proprietà fondiaria glielo permette. Nella misura in cui si tratta della rendita differenziale gli permette di incassare l’eccedenza del valore di mercato sul valore individuale del prodotto di un determinato terreno; e così questa differenza non finisce invece, come nei settori non agricoli, come plusprofitto nelle tasche di quei capitalisti che lavorano in condizioni più favorevoli. La proprietà fondiaria è un mezzo per sottrarre parte del plusvalore prodotto dal capitale industriale.

L’eliminazione della proprietà fondiaria nel senso di Ricardo, la sua

trasformazione in proprietà statale cosicché la rendita venga pagata allo Stato

invece che al proprietario del fondo, è l’ideale intimo che scaturisce

dall’essenza più profonda del capitale. Il capitale non può eliminare la

proprietà fondiaria; ma, tramite la sua trasformazione in rendita pagata allo

Stato, se ne impadronisce come classe. L’eliminazione dell’interesse e del

capitale produttivo d’interesse sarebbe invece eliminazione del capitale e della

produzione capitalistica. Il capitale che produce interesse e quello che produce

profitto non sono due capitali differenti, ma il medesimo che funge come

capitale nel processo, produce un profitto che si distribuisce fra due

capitalisti differenti: quello che sta al di fuori del processo e che, come

proprietario, rappresenta il capitale in sé, e quello che rappresenta il

capitale in funzione, il capitale che si trova nel processo.

5.3. - Rapporto fra interesse e profitto industriale

L’ulteriore autonomizzazione della divisione del profitto si rivela nel sintomo che il profitto di ogni capitale si scompone in due componenti reciprocamente indipendenti: l’interesse e il profitto industriale. Se il saggio del profitto è uguale al 15%, e il saggio d’interesse al 5%, il capitalista – anche quando è il proprietario del capitale – fa sempre come se di questi 15%, 5% rappresentassero l’interesse del suo capitale e invece il profitto realizzato con l’impiego produttivo del capitale fosse solo del 10%. L’”interesse” è il frutto del capitale in quanto non “lavora”, e il profitto è il frutto del capitale che “lavora”. Che un capitalista produca con capitale proprio o altrui, o quale sia la proporzione fra il capitale proprio e il capitale altrui è indifferente.

Come mai allora questa divisione del profitto in profitto industriale e interesse non appare come una divisione accidentale? Alla base qui sta un momento reale. Il denaro si appropria di un plusvalore solo perché è già presupposto come capitale prima del processo di produzione. Nel processo si conserva, e si riproduce come capitale, e su scala sempre più larga. Ma già prima del processo – una volta dato il modo di produzione capitalistico, quando si lavora su questa base ed entro i rapporti sociali che vi corrispondono – esiste come capitale in sé, dal punto di vista delle caratteristiche, che però si realizzano solo nel processo.

È come col denaro. La moneta è un pezzo di metallo. È denaro solo per la sua funzione nel processo di circolazione. Ma una volta presupposto il processo di circolazione delle merci, la moneta non funge soltanto come denaro, ma è presupposta come tale in ogni singolo caso del processo di circolazione, prima che vi entri. Il capitale non è soltanto il risultato, ma il presupposto della produzione capitalistica. Il denaro e le merci sono in sé capitale latente: tutte le merci, in quanto sono convertibili in denaro, il denaro, in quanto è convertibile in quelle merci che costituiscono gli elementi del processo capitalistico di produzione. L’interesse appare quindi come il plusvalore dovuto al capitale in quanto capitale, alla sua mera proprietà; mentre il profitto industriale, parte del plusvalore, spetta al capitalista come possessore del capitale in funzione. Come ogni cosa in questo modo di produzione si rappresenta in modo distorto, così abbiamo l’ultima distorsione nel rapporto fra interesse e profitto, per cui la parte del profitto accantonata sotto una rubrica speciale (interesse) si rappresenta come il prodotto più proprio del capitale, e il profitto industriale come mera aggiunta innestata su questo.

Poiché il capitalista monetario ottiene la sua parte di plusvalore solo in quanto è il proprietario del capitale, mentre rimane al di fuori del processo di produzione; poiché il prezzo del capitale, del mero titolo di proprietà, è quotato sul mercato monetario nel saggio d’interesse, come il prezzo di mercato di ogni altra merce; poiché la quota di plusvalore, a cui dà diritto il capitale in sé è una grandezza data, mentre il saggio del profitto varia in ogni istante nelle diverse sfere e in ogni sfera varia fra i singoli capitalisti sia perché producono in condizioni diversamente favorevoli sia perché sfruttano il lavoro capitalisticamente con un diverso grado di accortezza e di energia sia perché truffano i compratori o venditori di merci con un diverso grado di fortuna e scaltrezza, agli industriali, siano o no proprietari del capitale che si trova nel processo, l’interesse appare come dovuto al capitale come tale; mentre il profitto industriale appare come il prodotto del loro lavoro.

Mentre il capitale produttivo d’interesse esprime l’antitesi fra la ricchezza oggettiva e il lavoro, e quindi con la sua esistenza come capitale, nella rappresentazione si ha l’esatto capovolgimento, che il capitalista monetario non ha alcun rapporto con l’operaio salariato, ma solo con altri capitalisti.

A ciò si aggiunge il fatto che il singolo capitalista industriale può prestare il denaro per valorizzarlo egli stesso come capitale. Nella misura in cui ne ritrae un interesse, non fa che riceverne il prezzo, pur non funzionando come industriale. Di qui la bella frase di alcuni economisti volgari: se il capitalista industriale, oltre all’interesse, non ricavasse un profitto, presterebbe a interesse il suo capitale e vivrebbe di rendita. Cosicché tutti i capitalisti cesserebbero di produrre e tutto il capitale cesserebbe di fungere come capitale e tuttavia si potrebbe vivere dei suoi interessi!

Potrebbe sembrare che nella trinità terra-rendita, capitale-profitto (interesse),

lavoro-salario, l’ultimo membro sia quello più razionale. È almeno espressa la

fonte da cui scaturisce il salario. Ma è piuttosto la più irrazionale. Il lavoro

è lavoro salariato solo quando le sue condizioni gli si contrappongono in questa

forma. Il lavoro salariato presuppone la terra come proprietà fondiaria e il

prodotto come capitale. Poiché il salario qui appare come il prodotto specifico

del lavoro, come l’unico suo prodotto, appare altrettanto necessario che le

altre parti del valore – la rendita, il profitto (l’interesse) – scaturiscano da

altre fonti specifiche. Proprio come la parte del valore del prodotto che si

risolve in salario dev’essere concepita come prodotto specifico del lavoro, le

parti del valore che si risolvono in rendita e profitto devono essere concepite

come risultati specifici degli agenti per cui sono rampollo rispettivamente

della terra e del capitale.

5.4. - Crescente distacco delle forme modificate del plusvalore

dalla sua essenza: il pluslavoro

Analizziamo il cammino che il capitale percorre prima di manifestarsi nella forma di capitale produttivo d’interesse. Nel processo di produzione la cosa è semplice. Il plusvalore non ha ancora assunto alcuna forma particolare. Come il valore in generale si risolve in lavoro, così il plusvalore è misurato unicamente da quella parte del capitale che modifica realmente il proprio valore, il capitale variabile. In questo stato embrionale il rapporto è ancora comprensibile. L’unica difficoltà consiste nello scoprire in che modo questa appropriazione di lavoro senza equivalente derivi dalla legge dello scambio delle merci – dal fatto che le merci si scambiano in rapporto al tempo di lavoro in esse contenuto – e in un primo momento non contraddica questa legge.

Il processo di circolazione già cancella l’equivalenza. Poiché la massa del plusvalore si realizza anche col tempo di circolazione, sembra che s’introduca un elemento estraneo al tempo di lavoro. Nel capitale compiuto – unità del processo di circolazione e produzione, come una determinata somma di valore che, in un determinato spazio di tempo, in un determinato segmento di circolazione, produce un determinato profitto – il processo di produzione e circolazione esistono solo come momenti che realizzano entrambi il plusvalore, velando la sua natura semplice. Il plusvalore adesso appare come profitto: 1) è riferito a una rotazione del capitale, che è differente dal tempo di lavoro; 2) il plusvalore è calcolato e riferito non alla parte del capitale da cui immediatamente deriva (variabile), ma indistintamente all’intero capitale; 3) benché in questa prima forma del profitto la sua massa sia ancora quantitativamente identica alla massa del plusvalore prodotto dal singolo capitale, il saggio del profitto è differente dal saggio del plusvalore, essendo il saggio del plusvalore = p / v e il saggio del profitto = p / (c + v); 4) presupponendo come dato il saggio del plusvalore, il saggio del profitto può salire o scendere, perfino in senso contrario al saggio del plusvalore.

Con la trasformazione del profitto in profitto medio, con la formazione del saggio generale del profitto e la trasformazione dei valori in prezzi di costo, il profitto del singolo capitale viene a differenziarsi – non solo nell’espressione, come differenza del saggio del profitto dal saggio del plusvalore, ma anche nella quantità – dal plusvalore che il singolo capitale ha prodotto nella sua particolare sfera. Se si considera il capitale complessivo di una sfera particolare, il profitto non solo sembra ma è differente dal plusvalore. Capitali di ugual grandezza forniscono profitti uguali. Il profitto è determinato dal valore del capitale anticipato.

In tutte queste espressioni, il rapporto fra il profitto e la composizione organica del capitale è cancellato. In questa forma estraniata del profitto, e nella misura in cui la figura del profitto ne nasconde il nocciolo interno, il capitale assume una figura sempre più materiale, da un rapporto si trasforma sempre più in una cosa, ma in una cosa che ha incorporato il rapporto sociale, una cosa che si rapporta a sé stessa con una vita e un’autonomia fittizie, un essere sensibilmente sovrasensibile; e in questa forma di capitale e di profitto appare alla superficie come un compiuto presupposto. Ed è la forma in cui vive nella coscienza dei suoi portatori, i capitalisti.

Questa forma metamorfizzata del profitto è ulteriormente rafforzata nel suo aspetto esteriore dal fatto che lo stesso processo di perequazione del capitale, che dà al profitto questa forma di profitto medio, ne stacca una parte sotto forma di rendita, come se fosse indipendente e cresciuta su un altro suolo, la terra. È vero che in origine la rendita si presenta come una parte del profitto che il capitalista agricolo paga al proprietario fondiario. Ma poiché il primo non intasca questo plusprofitto e poiché il capitale che egli impiega non si differenzia come capitale da un altro capitale, la terra appare come la fonte di questa parte del valore della merce e il proprietario fondiario sembra solo rappresentare la terra come personalità giuridica.

Se la rendita è calcolata in base al capitale anticipato, resta un filo che ne ricorda l’origine, come una parte separata del profitto, quindi del plusvalore. Ma la rendita vien pagata per una determinata quantità di terreno; è capitalizzata nel valore del terreno; questo valore sale o scende in rapporto alla superficie che resta invariata (mentre il capitale che opera su di essa è una grandezza variabile); la rendita, come ogni figura creata dalla produzione capitalistica, appare nello stesso tempo come un presupposto fisso per il singolo. Il fatto di calcolare la rendita in base al capitale industriale è ancora una formula critica dell’economia politica, che mantiene l’intima connessione della rendita con il profitto come suo fondamento. Ma nella realtà questa connessione non si manifesta, la rendita si misura sul terreno effettivo: tanti metri quadri di terreno danno tanto di rendita. In quest’espressione, in cui una parte del plusvalore – la rendita – si rappresenta in rapporto a un particolare elemento naturale, indipendentemente dal lavoro umano, non solo la natura del plusvalore è cancellata, perché vi è cancellata quella del valore, ma adesso il profitto appare dovuto al capitale come a un particolare elemento oggettivo della produzione, come la rendita appare dovuta alla terra.

La rendita fondiaria, e il rapporto terra-rendita, possono apparire come una forma più misteriosa che quella dell’interesse. Ma nella forma della rendita fondiaria, l’irrazionale non è espresso in rapporto del capitale stesso: poiché la terra è produttiva di valori d’uso si può confondere il valore d’uso e il valore di scambio, la cosa con una forma specificamente sociale del lavoro contenuto nel prodotto; e allora l’irrazionale trova un fondamento in sé stessa, assumendo che la rendita non abbia niente a che fare con il processo capitalistico.

Nel caso del capitale produttivo d’interesse le cose stanno diversamente. Qui non si tratta di un rapporto estraneo al capitale, ma di un rapporto che scaturisce dalla produzione capitalistica e le è specifico. Il profitto implica un riferimento al capitale in processo, al processo in cui vien generato il plusvalore. Nell’interesse la sua forma estraniata è espressamente posta, presente ed enunciata come essenziale. È resa autonoma e fissata nella sua contrapposizione alla vera natura del plusvalore. L’interesse spetta al capitale in quanto capitale. Il capitale non tira fuori l’interesse dal processo di produzione, ma ve lo introduce. L’eccedenza del profitto sull’interesse – la quantità di plusvalore che il capitale deve unicamente al processo di produzione – ottiene, nei confronti dell’interesse come creazione di valore inerente al capitale in sé, una figura particolare come profitto industriale.

In tal modo la forma del plusvalore viene isolata e concepita in una forma

estraniata e con ciò la natura del capitale e del plusvalore, come della

produzione capitalistica, viene mistificata. Il profitto industriale, in

antitesi all’interesse, rappresenta il capitale nel processo in antitesi al

capitale al di fuori del processo, e quindi il capitalista come capitalista in

funzione, come rappresentante del capitale attivo, in antitesi al capitalista

come mera personificazione del capitale. Egli così appare come capitalista

attivo contrapposto a sé stesso come capitalista, e quindi come lavoratore

contrapposto a sé stesso come mero proprietario. Il profitto industriale è

risolto in lavoro, ma non in lavoro non pagato altrui, bensì in lavoro salariato,

in salario per il capitale, che viene accomunato all’operaio salariato, con

l’unica differenza che è una specie meglio pagata di salariato.

5.5. - Differenza essenziale fra l’economia classica e l’economia volgare

L’economia classica vuol comprendere il nesso interiore nella molteplicità delle forme di manifestazione. Perciò riduce la rendita a sovrapprofitto, e così quella cessa di esistere come fonte particolare e vien separata dalla sua fonte apparente, il suolo. Allo stesso modo spoglia l’interesse della sua forma autonoma e rivela che è una parte del profitto. In questo modo ha ridotto tutte le forme di reddito e tutte le figure autonome, tutti i titoli con cui il non lavoratore partecipa al valore della merce, all’unica forma del profitto. Questo si risolve in plusvalore, poiché il valore dell’intera merce si risolve in lavoro; la quantità pagata del lavoro in essa contenuto si risolve in salario, e quindi l’eccedenza si risolve in lavoro non pagato.

L’economia classica occasionalmente si contraddice; cerca spesso di intraprendere la riduzione e di dimostrare immediatamente l’identità della sorgente delle differenti forme, senza gli anelli intermedi. Ma questo deriva dal suo metodo analitico col quale devono cominciare la critica e la comprensione. L’economia classica ha infine il difetto di concepire la forma fondamentale del capitale, la produzione rivolta all’appropriazione di lavoro altrui, non come forma storica, ma naturale della produzione sociale, concezione alla cui eliminazione essa apre la strada con la sua stessa analisi.

Diversamente stanno le cose per l’economia volgare la quale si fa largo solo quando l’economia con la sua analisi ha già dissolto i propri presupposti, e quindi l’opposizione all’economia esiste già. Infatti lo sviluppo dell’economia politica e dell’opposizione da essa stessa creata va di pari passo con lo sviluppo reale degli antagonismi sociali e delle lotte di classe presenti nella produzione capitalistica. Solo quando l’economia politica ha raggiunto una certa ampiezza di sviluppo e si è data forme stabili, quella sua componente, che non è altro che la rappresentazione dell’apparenza, la sua componente volgare, se ne stacca come esposizione particolare dell’economia. Così in Say la separazione delle concezioni volgari che si incontrano in Smith è fissata come cristallizzazione a sé stante. Anche da Ricardo e dallo sviluppo da lui consolidato dell’economia, l’economista volgare riceve nuovo alimento e quanto più l’economia giunge a compimento, e quindi penetra in profondità e si sviluppa come un sistema dell’opposizione, tanto più autonomamente le si contrappone la sua propria componente volgare, arricchita di materiale che accomoda a modo suo, finché trova la sua migliore espressione in una compilazione di un sincretismo erudito e un eclettismo senza carattere.

L’ultima forma è la forma professorale, che procede “storicamente” e, con saggia moderazione, raccoglie qua e là “il meglio”, senza badare a contraddizioni. Il calore dell’apologetica è temperato qui dall’erudizione che osserva con superiorità le esagerazioni dei pensatori economici e le tollera solo come curiosità che galleggiano nella sua mediocre poltiglia. Poiché lavori di questo genere appaiono solo quando si chiude il cerchio dell’economia politica come scienza, sono nello stesso tempo le tombe di questa scienza.

Mentre la forma dell’estraniazione dà da fare agli economisti classici, ed essi tentano di disfarsene con l’analisi, l’economia volgare si sente invece a suo agio soltanto nell’estraneità in cui si contrappongono le differenti partecipazioni al valore; come uno scolastico si trova a suo agio in Dio-Padre, Dio-Figlio e Dio-Spirito Santo, così l’economista volgare in terra-rendita, capitale-interesse e lavoro-salario. È questa la forma in cui tali rapporti sembrano immediatamente connessi, ed è in questa forma che vivono nelle idee degli agenti della produzione capitalistica. L’economia volgare ritiene di essere tanto più semplice quanto più si limita a tradurre le idee ordinarie in un linguaggio dottrinario. Quindi, quanto più estraniata è la forma in cui concepisce le configurazioni della produzione capitalistica, tanto più si avvicina all’elemento della rappresentazione comune, tanto più si muove nel suo elemento naturale.

Nel processo capitalistico ogni elemento, perfino il più semplice, come per esempio la merce, costituisce già un rovesciamento e fa già apparire i rapporti fra uomini come proprietà di cose, e come rapporti fra uomini le proprietà sociali di queste cose.

L’interesse non è che una parte del profitto, pagata dal capitalista industriale in funzione al proprietario del capitale. Poiché egli può appropriarsi di pluslavoro solo mediante capitale, ne cede una parte a colui che gli procura questo mezzo. E quest’ultimo, che vuole godere del denaro come capitale senza lasciarlo funzionare come capitale, può farlo unicamente accontentandosi di una parte del profitto. Non c’è niente di misterioso nel fatto che il valore della merce si risolva in parte nel valore del lavoro, in parte in lavoro non pagato, e che la parte del suo valore che consta di lavoro non pagato si risolva in interesse, profitto industriale e rendita, che l’immediato accaparratore di questo plusvalore complessivo ne debba cedere delle parti e tenga così per sé la terza parte, sotto un nome distinto. L’analisi del plusvalore, cioè di una parte del valore delle merci, in queste rubriche non contraddice la legge stessa del valore.

Il tutto viene però mistificato dalla forma autonoma raggiunta da queste differenti parti del plusvalore, dalla diversità delle persone a cui affluiscono, dalla diversità degli elementi su cui si fonda il loro titolo di proprietà, e infine dall’autonomia con cui alcune di queste parti si contrappongono e condizionano il processo di produzione. Da parti in cui si può scomporre il valore, si trasformano in elementi autonomi che lo costituiscono. Essi lo sono per il prezzo di mercato; diventano realmente gli elementi costitutivi di esso. Il modo in cui questa loro apparente indipendenza come condizione del processo sia a sua volta regolata dalla legge intrinseca e come siano solo apparentemente indipendenti, non giunge a manifestarsi in alcun istante del processo di produzione né opera come motivo determinante.

È quanto avviene con l’interesse e la rendita. Essi fanno parte delle anticipazioni del capitalista industriale e agricolo. Qui non appaiono più come espressione di un pluslavoro non pagato, ma di un pluslavoro pagato, per il quale è stato pagato un equivalente nel processo di produzione, non all’operaio di cui è il pluslavoro, ma ad altre persone. Non appaiono quindi come surplus e tanto meno come pluslavoro, bensì come prezzi della merce “capitale” e della merce “terra”. La parte del valore della merce che si risolve in interesse appare quindi come riproduzione del prezzo pagato per il capitale, e la parte che si risolve in rendita come riproduzione del prezzo pagato per la terra. Questi prezzi formano quindi le parti costitutive del prezzo complessivo.

Ciò non soltanto pare così al capitalista industriale; per lui questi prezzi costituiscono effettivamente una parte delle sue anticipazioni, e se da un lato sono determinati dal prezzo di mercato della sua merce, il prezzo di mercato, è, d’altro canto, determinato da essi. Poiché parti del plusvalore, l’interesse e la rendita, entrano nel processo di produzione come prezzi di merci, esistono in una forma che non solo vela ma rinnega la loro vera origine. Il fatto che il pluslavoro entra nel processo capitalistico di produzione come parte altrettanto essenziale quanto il lavoro pagato, qui appare come se elementi produttivi distinti dal lavoro – la terra e il capitale – dovessero esser pagati o come se nel prezzo entrassero costi distinti dal prezzo delle merci anticipate e dal salario. Parti del plusvalore appaiono qui come anticipazioni del capitalista.