|

|

n.99 - luglio 2025 - Anno XLVII aggiornato al 15 luglio 2025 |

|

|

||||||||||

|

||||||||||

|

La retorica capitalista parla di diritti, da quelli dei cittadini a quelli delle nazioni. E nelle “democrazie perfette” come quelle occidentali, che sono allo stesso tempo anche perfette dittature fasciste, il proletariato dalla tenera età è indottrinato con la falsa illusione di essere tutelato da solenni documenti legali, la Costituzione, le varie Carte dei Diritti, mentre la realtà della vita ogni giorno smentisce quanto quei documenti dovrebbero garantire.

Per contro i borghesi rispettano o infrangono Leggi e Costituzioni secondo il loro comodo e, di fatto, le utilizzano solo come armi nel loro arsenale di dominio di classe e nella guerra che si fanno, fra aziende e fra Stati, sul mercato mondiale.

La brutale realtà dello sfruttamento di classe e il permanente scontro fra Stati comprovano la materiale impossibilità del concetto stesso di “uguaglianza”, sia tra individui sia tra nazioni, in un ambiente di capitalismo, di proprietà privata dei mezzi di produzione. La legalità è una imposizione dalla classe dominante per nascondere, in un universo fantastico, le disuguaglianze sociali e garantire la uguaglianza giuridica degli uomini sul mercato della forza lavoro.

Il diritto borghese storicamente ha avuto un ruolo rivoluzionario, espressione degli interessi della classe progressista, al tempo: sancire il libero dominio della proprietà privata e l’uguaglianza dei diritti spianò la strada al completamento dell’accumulazione primitiva e all’espansione del capitale. Spazzare via le reliquie feudali dei privilegi nobiliari e imporre l’uguaglianza creò le condizioni ottimali per lo sfruttamento del lavoro nelle imprese. Era il quadro giuridico perfetto per il lavoro salariato, l’estrazione incessante del plusvalore dal sudore e dal sangue della classe operaia in generale.

Ma in alcuni Paesi e momenti storici si riuscì, per altro, a far rientrare nella “legalità” anche il lavoro degli schiavi. In ogni tempo detenzioni illegali e sospensione dei diritti sono state e sono legalmente giustificate da “minacce alla sicurezza nazionale” o per la “guerra al terrorismo”. Fuori da ogni diritto legale sono considerati i lavoratori immigrati “irregolari”, che devono vivere nel terrore e non osare avanzare richieste di alcun tipo, tanto meno salariali, né farsi vedere a manifestare nelle strade, per non rischiare di essere imprigionati e deportati al di fuori di ogni norma e legge.

La crisi economica che sta attraversando il capitale è attualmente così profonda che ogni regola stabilita e forma procedurale deve essere messa da parte. Quando i profitti sono minacciati i capitalisti sono costretti a infrangere la stesse istituzioni che si erano dati. “La legalità ci uccide!”. Nello stato di emergenza per il capitale si impiegano le forze dell’ordine per minacciare e arrestare giudici e politici non compiacenti, la magistratura deve sottomettersi all’esecutivo, i mezzi di informazione devono allinearsi. I parlamenti si smascherano per quello che ormai sono: niente.

Noi comunisti, quindi, non chiediamo ai borghesi di tornare alla loro legalità, dalla retorica, tracotanza e violenza esplicita del fascismo alla ragionevole ipocrisia delle forme democratiche.

Nemmeno noi comunisti abbiamo da sostituire all’ordinamento borghese un nuovo quadro giuridico definente le “libertà dell’uomo comunista”. Come scrisse Marx in “La questione ebraica”: «I cosiddetti diritti dell’uomo, i droits de l’homme distinti dai droits du citoyen, non sono altro che i diritti di un membro della società civile, cioè i diritti dell’uomo egoista, dell’uomo separato dagli altri uomini e dalla comunità (...) Il diritto dell’uomo alla libertà non si basa sull’associazione dell’uomo con l’uomo, ma sulla separazione dell’uomo dall’uomo. È il diritto di questa separazione, il diritto dell’individuo limitato, ritirato in sé stesso. L’applicazione pratica del diritto dell’uomo alla libertà è il diritto dell’uomo alla proprietà privata (...) senza riguardo per gli altri uomini, indipendentemente dalla società, il diritto all’interesse personale. Questa libertà individuale e la sua applicazione costituiscono la base della società civile. Essa fa sì che ogni uomo veda negli altri uomini non la realizzazione della propria libertà, ma l’ostacolo ad essa».

La delirante mistificazione borghese pretende estendere la mitologia della uguaglianza fra cittadini alla uguaglianza fra le nazioni, su scala globale. Proprio come la forza bruta è l’unico mezzo per far rispettare la legge tra le classi sociali, l’unica legge tra gli Stati è la forza della guerra. “Uguaglianza delle nazioni bidone supremo”.

Organismi internazionali come le Nazioni Unite e la precedente Società delle Nazioni furono create dagli Stati vincitori delle guerre mondiali per dividersi i continenti e coordinare il loro comune sfruttamento. Approvarono Carte e Statuti, ma il l’indiscusso dominio dei più forti è assicurato col diritto di veto. Con tutto il loro Diritto Internazionale e Tribunali dell’Aja niente hanno potuto né voluto fare per impedire o fermare i conflitti, come niente fanno per arrestare gli efferati eccidi in corso e come niente faranno contro la prossima guerra mondiale, verso cui il morente capitalismo sta spingendo l’umanità.

Intanto oggi il proletariato ha da rivendicare un solo “diritto”, quello di organizzarsi e lottare contro la classe dei proprietari del capitale e della terra, il diritto rivoluzionario ad abolire le classi e il sistema salariale, il denaro e il plusvalore. Il che significa necessariamente lottare contro le finzioni dei “diritti umani e civili” e dello “Stato di diritto” borghese.

Il comunismo sostituirà tutti i Codici e i Trattati con un solo Articolo: Scopo

della specie umana è accompagnare l’armonico sviluppo della vita sul pianeta

Terra.

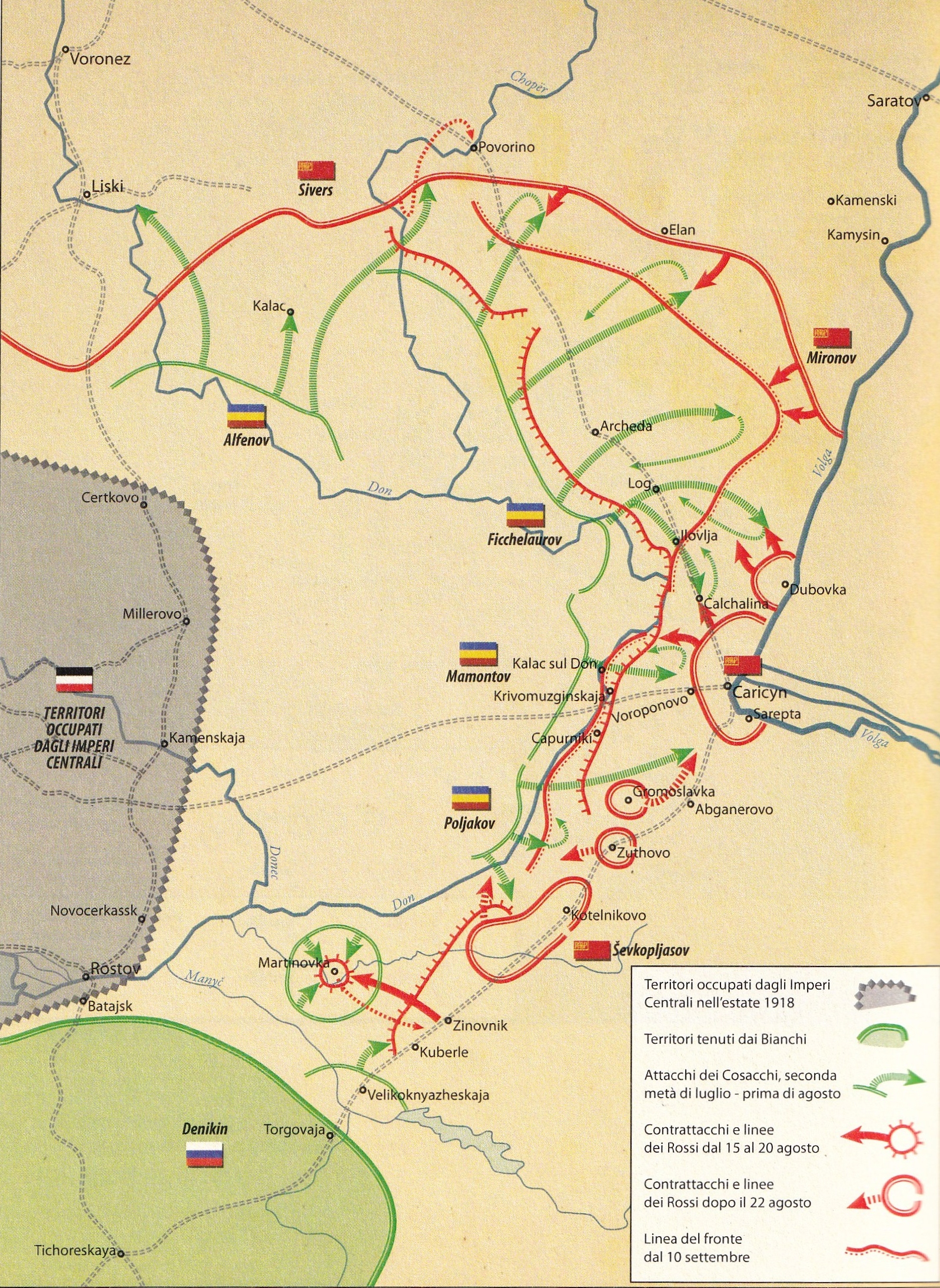

Le battaglie attorno a Caricyn (conosciuta anche come Tsaritsyn, Stalingrado, e ora Volgograd), sul fronte meridionale furono di rilevante importanza strategica. La sua posizione sulla fiume Volga la rendeva un nodo cruciale per il controllo dei collegamenti e delle risorse.

Prima battaglia per Caricyn luglio‑settembre 1918

Il generale Pyotr Krasnov, convinto antibolscevico, appoggiato dal Krug (l’assemblea cosacca) e soprattutto dal solido aiuto economico e militare tedesco, riuscì a conquistare la Repubblica sovietica del Don, nell’attuale sud-est dell’Ucraina.

Krasnov dichiarò di aver stipulato un contratto con i rappresentanti militari tedeschi per la consegna di armamenti vari, inclusi aeroplani, cannoni, fucili, granate. In caso di azioni congiunte i tedeschi avrebbero consegnato gratuitamente metà del bottino di guerra all’Armata del Don. Krasnov enumerò le consegne tedesche alla sua armata: 11.651 fucili, 46 cannoni, 99 mitragliatrici, 109.104 granate e 11.594.721 cartucce. Krasnov cedette un terzo delle granate e un quarto delle cartucce all’Armata dei Volontari, i cui capi, sebbene finanziati dagli Alleati anglo-francesi, gli rimproveravano i suoi stretti legami con i comandi tedeschi, ma non rifiutarono le munizioni rivendute loro.

Krasnov pagherà l’aiuto di Berlino in seguito: durante la Seconda Guerra Mondiale organizzò una formazione cosacca nell’esercito tedesco; catturato dagli inglesi, fu consegnato ai russi. Dopo un breve processo per crimini di guerra contro civili in Iugoslavia, fu condannato a morte per impiccagione nel 1947 nei sotterranei della Lubjanka a Mosca.

Krasnov aggiunse altri territori cosacchi all’ex repubblica sovietica e il 17 aprile 1918 fondò la Repubblica del Don, che si estendeva su una vasta superficie (poco più della metà dell’Italia) con meno di 4 milioni di abitanti, metà dei quali cosacchi e la restante parte contadini e operai immigrati mal sopportati. Sfruttando al meglio il nazionalismo indipendentista cosacco, Krasnov intendeva guidare una repubblica cosacca indipendente e antibolscevica estesa tra il Don e il Volga.

Krasnov espose ai suoi ufficiali la conquista di Caricyn, fuori dai loro territori, come una necessità per una maggiore sicurezza dei confini della neonata repubblica del Don. Tentò così di superare la nota ritrosia dei cosacchi a combattere dai rispettivi lontano dai “territori nativi”, sguarniti in caso di incursioni nemiche.

Caricyn si trova sulle rive del Volga, che per un breve tratto lì scorre a un

centinaio di chilometri al Don. Krasnov considerava necessaria la presa di

Caricyn per due principali motivi: era un importante nodo ferroviario che

collegava il centro della Russia con le regioni del basso Volga e del Caucaso.

Da lì transitava la maggior parte del grano, delle derrate alimentari e di

combustibile dal Sud verso le grandi città del Nord, controllate dai bolscevichi,

che necessitavano di quei rifornimenti per alimentare la popolazione e

specialmente per l’industria bellica e per l’Armata rossa. Questa era impegnata

a sostenere la difesa della “fortezza accerchiata” della rivoluzione su un

fronte di 8.000 chilometri ai quattro punti cardinali: interrompere quel flusso

significava portare un colpo mortale alla rivoluzione.

Caricyn si trova sulle rive del Volga, che per un breve tratto lì scorre a un

centinaio di chilometri al Don. Krasnov considerava necessaria la presa di

Caricyn per due principali motivi: era un importante nodo ferroviario che

collegava il centro della Russia con le regioni del basso Volga e del Caucaso.

Da lì transitava la maggior parte del grano, delle derrate alimentari e di

combustibile dal Sud verso le grandi città del Nord, controllate dai bolscevichi,

che necessitavano di quei rifornimenti per alimentare la popolazione e

specialmente per l’industria bellica e per l’Armata rossa. Questa era impegnata

a sostenere la difesa della “fortezza accerchiata” della rivoluzione su un

fronte di 8.000 chilometri ai quattro punti cardinali: interrompere quel flusso

significava portare un colpo mortale alla rivoluzione.

La difesa di Caricyn era cruciale anche per ragioni strategiche: la sua conquista avrebbe permesso ai cosacchi di Krasnov di unirsi alle forze di Aleksandr Dutov sul Volga (450 chilometri a nord), facilitando una avanzata su Mosca.

I piani del comandante cosacco bianco Denisov per la prima battaglia prevedevano due direttrici offensive: una principale su Caricyn e una secondaria per contenere i rinforzi rossi da nord. Il piano d’attacco principale sulla città era una manovra avvolgente su tre direttrici: un assalto principale a nord (23.000 effettivi) per tagliare i collegamenti ferroviari dal Sud con la Russia sovietica, per poi scendere a sud su Caricyn; un attacco centrale (12.000 uomini) direttamente sulla città; una terza direttrice da sud (10.000 combattenti) per occupare i collegamenti con il Nord del Caucaso e poi risalire verso Caricyn, chiudendo l’accerchiamento. Il controllo completo richiedeva l’occupazione stabile di tutti i villaggi circostanti lungo il Volga.

Le difese sovietiche, distribuite principalmente lungo il Don, erano numericamente uguali alle nemiche ma inferiori in qualità e coordinamento. Erano concentrate su Caricyn (23.000 uomini, 250 mitragliatrici/cannoni), indebolendo i settori a nord (7.000 uomini, 70 mitragliatrici/cannoni) e a sud (10.000 uomini, 100 mitragliatrici/cannoni). La riserva era esigua (1.500 uomini, 50 pezzi di artiglieria). Inoltre, il comando militare bolscevico doveva sottostare all’approvazione di Stalin, inviato con poteri straordinari dal 31 maggio come “dirigente generale degli approvvigionamenti nel Sud della Russia”. Stalin aveva deviato 6 reggimenti diretti a Bakù per la difesa di Caricyn. Le direttive dello Stato maggiore bolscevico si focalizzavano sulla protezione dei collegamenti nord-sud verso il Caucaso, incitando all’arruolamento. La difesa della città si basava sui treni blindati sull’anello ferroviario e sulle cannoniere fluviali del Volga per soccorrere i difensori.

L’attacco bianco a nord, favorito dalla loro forte superiorità numerica (23.000 contro 7.000) e dal mancato coordinamento rosso, interruppe le comunicazioni ferroviarie con Mosca, isolando la città il 30 luglio e rendendo vani i successi rossi altrove. Le truppe russe dovettero retrocedere, accorciare il fronte e ridistribuire le unità. Furono emanati severi decreti contro i disertori e fu attuata una mobilitazione delle classi più giovani.

Riorganizzate le forze, il 22 agosto l’Armata Rossa lanciò una controffensiva su due direzioni, rompendo le linee nemiche con assalti alla baionetta. Altre vittorie rosse nelle settimane seguenti respinsero i cosacchi bianchi oltre il Don, decretando il fallimento della prima offensiva di Krasnov. Un telegramma trionfale di Stalin a Lenin del 6 settembre dichiarò: “Caricyn è assicurata! L’offensiva continua”.

Le perdite bianche furono pesanti (12.000 tra morti, feriti e prigionieri), ma le perdite rosse furono molto più gravi (50.000). In realtà, lo “sfondamento” non era avvenuto, poiché Denisov aveva ordinato un ritiro lento ma tattico, frenando i contrattacchi bolscevichi che risentivano delle loro perdite.

Trotski, come Presidente del Consiglio militare rivoluzionario e capo dell’Armata Rossa, chiese a Lenin il richiamo immediato di Stalin, poiché la battaglia «era comunque andata male” nonostante le forze superiori. Il grande lavoro di riorganizzazione dell’Armata Rossa diretto da Trotski portò a una struttura militare efficiente e alla controversa reintroduzione di militari di professione (ex zaristi), che componevano il 75% degli ufficiali all’inizio e l’83% alla fine della guerra civile (solo 5 su 82 generali zaristi tradirono, mala loro fedeltà era spesso ottenuta tenendo in ostaggio le famiglie). Tra gli ex ufficiali zaristi che servirono la rivoluzione si distinse Michail Nikolaevič Tuchačevskij, entrato nell’Armata rossa nel 1918. Per le sue notevoli doti strategiche e di comando, già nel 1918 gli fu affidato, a soli 25 anni, il comando della Prima Armata.

Secondo il piano di riorganizzazione, fu istituito il nuovo Fronte Sud (con 4 armate, tra cui la X di Caricyn comandata da Kliment Yefremovich Vorošilov), con a capo l’ex ufficiale zarista Sytin.

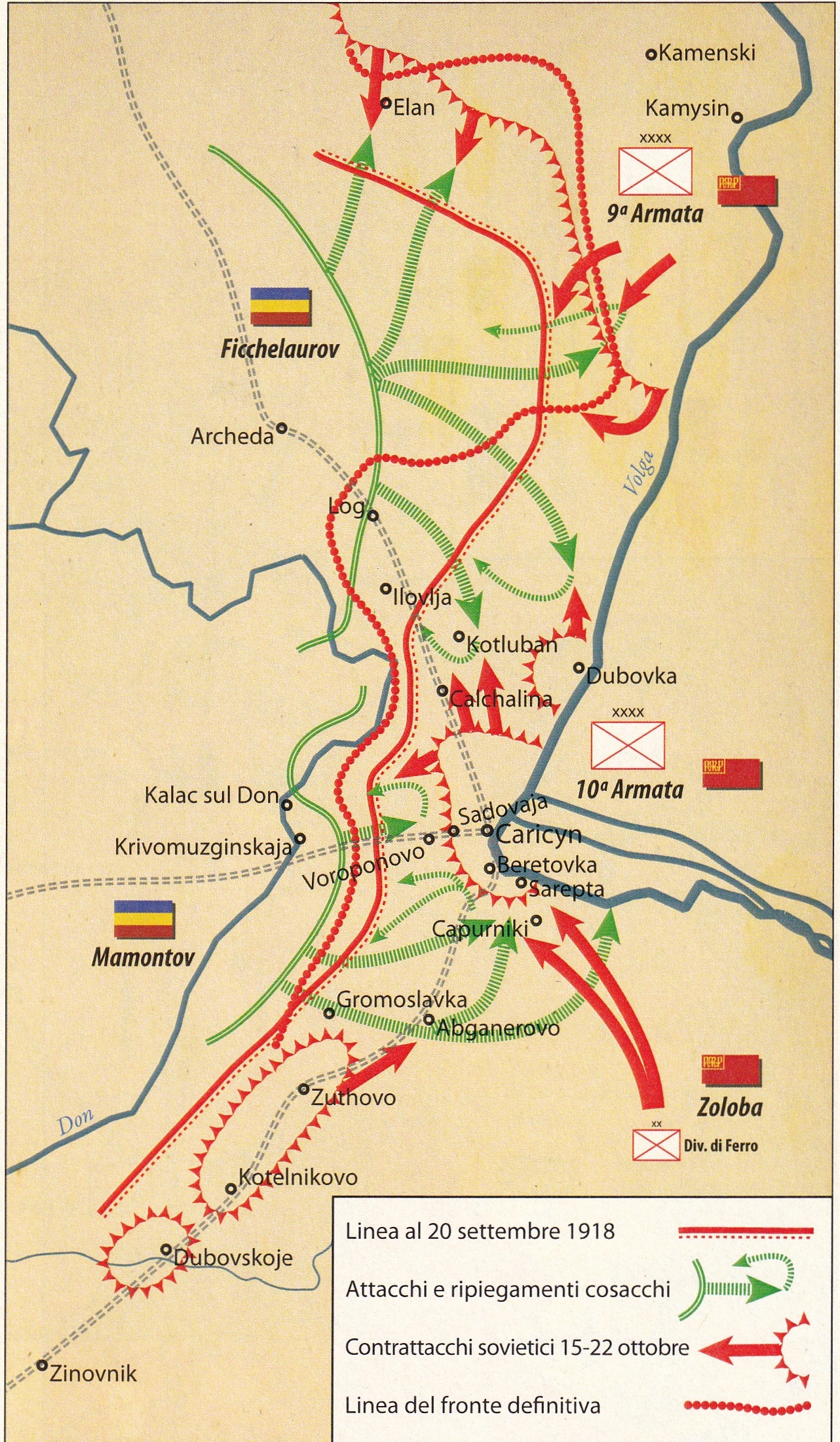

Seconda battaglia per Caricyn settembre-ottobre 1918

Nella seconda metà di settembre, Denisov lanciò una nuova offensiva per Caricyn su due direttrici. La prima, da nord-ovest (20.000 uomini, 122 mitragliatrici, 47 artiglierie, 2 treni blindati), doveva tagliare le comunicazioni con il Nord controllando il tratto ferroviario Caricyn-Archeda-Povorino. La seconda, affidata al generale Konstantin Mamontov per l’attacco principale da ovest verso est (25.000 soldati, 156 mitragliatrici, 93 artiglierie, 6 treni blindati), era considerata indispensabile per la velocità delle operazioni. Le riserve bianche erano 20.000 giovani.

Le difese bolsceviche contavano circa 40.000 uomini, 200 mitragliatrici, 152 pezzi d’artiglieria e 13 treni blindati, con un’organizzazione migliorata e una rete di fortificazioni.

In questo frangente, si acuì il contrasto tra Stalin e Trotski. Il primo, recatosi a Mosca per chiedere rinforzi, si scontrò con Trotski che, su parere di Sytin, ritardò i rifornimenti a Caricyn per dare priorità al settore orientale. Vorošilov ottenne l’invio della Divisione di Ferro di Žoloba dal Caucaso per rafforzare il sud di Caricyn. Stalin fu fortemente contrario alla reintroduzione degli ex ufficiali zaristi, voluta da Trotski. Sfiduciato verso Sytin lo accusò di disinteresse presso il Consiglio militare rivoluzionario. Di fatto sul Fronte Sud operavano due comandi militari (quello ufficiale di Sytin a Kozlov e quello non ufficiale di Stalin e Vorošilov a Caricyn), generando ordini e contrordini che creavano scompiglio.

Negli ultimi giorni di settembre l’offensiva bianca si concentrò nei settori centrale e meridionale per tagliare i collegamenti con Astrachan’ e il Caucaso. Gli attacchi riuscirono a penetrare fino a Sarepta (ora Krasnoarmeyskiy Rayon, circa 40 chilometri da Caricyn), isolando l’ala meridionale bolscevica, che dovette passare alla difesa passiva.

Dall’8 all’11 ottobre, l’offensiva si intensificò intorno a Sarepta, un punto chiave per l’anello ferroviario cittadino, dove operavano i “diavoli rossi” (treni corazzati). Per i controrivoluzionari prendere quella parte dell’anello ferroviario significava scardinare il sistema difensivo di Caricyn e aprirsi un ampio varco d’accesso nel settore meridionale della città.

L’attacco impetuoso dei cosacchi di Mamontov fu bloccato dal fuoco dei treni corazzati e dai contrattacchi alla baionetta della fanteria sovietica, costringendo Mamontov a una pausa per radunare le riserve. Stalin tempestò di telegrammi lo Stato maggiore sovietico per ottenere rinforzi e cibo, senza immediata risposta. Vorošilov si rivolse direttamente a Lenin. Il 15 ottobre, Jukums Vacietis (comandante in capo del RVSR) rispose addossando a Stalin la responsabilità della situazione, ma dispose l’invio di rinforzi.

Nel campo cosacco, certi della vittoria, gli ufficiali consumarono le scorte prima dell’assalto finale nel settore sud-ovest, contro le difese dell’”anello d’acciaio” ferroviario tra Voroponovo e Čapurniki, dove Vorošilov aveva personalmente organizzato una doppia linea di trincee a difesa della stazione di Sadovaja. Il 15 ottobre, Mamontov lanciò 25 reggimenti, ma le difese russe resistettero. Pochi chilometri a sud, a Beretovka, due reggimenti sovietici di contadini reclutati di recente si ammutinarono, uccisero i loro comandanti e si consegnarono ai cosacchi bianchi che, scambiandoli per un assalto, li falcidiarono sotto il fuoco incrociato bianco e rosso.

Lo stesso giorno, da sud arrivò la Divisione di Ferro di Žoloba (15.000 uomini, ma con poche munizioni) che, con marce forzate e un percorso defilato, colpì i cosacchi alle spalle presso Čapurniki. I cosacchi in quel settore ressero meno di un’ora, perdendo 1.400 uomini, 6 cannoni e 49 mitragliatrici, e il comandante del settore fu catturato, ripiegando verso ovest. Krasnov attribuì l’insuccesso alla mancata intercettazione della Divisione di Ferro da parte dell’Armata dei Volontari di Denikin.

Il 16 ottobre, Mamontov lanciò un secondo attacco, conquistando Voroponovo con pesanti perdite. I sovietici, a corto di munizioni, arginarono l’avanzata con contrattacchi alla baionetta per permettere il riassetto delle difese di Sadovaja. Quella sera, le avanguardie controrivoluzionarie erano a soli 7 chilometri da Caricyn, separate dall’ultima linea difensiva di Sadovaja. Vorošilov organizzò l’ultima resistenza concentrando tutte le bocche da fuoco, inclusi i treni blindati (27 batterie, 10 treni corazzati, per un totale di 200 cannoni su 40 chilometri di fronte), su settori predefiniti del nemico.

Il giorno dopo, all’alba, iniziò il bombardamento bianco, a cui le batterie rosse non risposero per carenza di munizioni. Cessato il fuoco, la fanteria cosacca avanzò con sicurezza. Arrivati a 400 metri dalle trincee, il comandante dell’artiglieria diede l’ordine di aprire il fuoco simultaneamente, creando un “tremendo muro di fuoco di sbarramento”. Cannoni, obici e mitragliatrici crearono enormi varchi nei ranghi cosacchi. Fu poi ordinato alla fanteria di uscire e inseguire il nemico in rotta, che ripiegò nel panico. L’anello ferroviario di Caricyn rimase sotto controllo bolscevico.

Questa pesante sconfitta, seppur parziale, indebolì i cosacchi nel morale e nei numeri, decimando le migliori truppe di Mamontov. L’ultima speranza risiedeva nell’attacco a nord di Ficchelaurov, che manteneva una consistente capacità offensiva. Questa avanzata fu favorita dalla perdita di contatto tra la IX e X Armata rossa a causa del ritiro di reparti del comandante Mironov (poi accusato di indisciplina) per le pesanti perdite. Ciò permise ai bianchi di aggirare Caricyn da nord su due direttrici, una su Kotluban e una più a nord per bloccare il traffico fluviale sul Volga. Vorošilov, con rapidi spostamenti interni e l’arrivo di esperti reggimenti lettoni dal fronte orientale, ripristinò le difese e la superiorità numerica rossa. Il 22 ottobre, l’avanzata bianca da nord fu bloccata e respinta a circa 30 chilometri dalla città, permettendo alle due Armate rosse di riunirsi e, a novembre, ripristinare i collegamenti ferroviari con la Russia sovietica.

A fine ottobre, la seconda offensiva controrivoluzionaria per Caricyn era chiaramente fallita. I bianchi arretrarono da tutte le posizioni conquistate, lamentando 20.000 uomini persi contro i 30.000 sovietici. Questa sconfitta tolse a Krasnov ogni speranza di unirsi a Dutov. Le ingenti perdite abbatterono il morale dei cosacchi, che erano sempre meno disposti a combattere lontano dai loro territori d’origine. L’arrivo del freddo rallentò le operazioni e favorì il ripiegamento dei cosacchi nei villaggi retrostanti, mentre anche le manovre sovietiche furono ostacolate dalle strade impraticabili.

L’11 novembre l’armistizio tedesco sancì la loro sconfitta e uscita dalla guerra, privando le formazioni cosacche del loro sostegno e costringendo Krasnov a cercare un’apertura verso l’Armata dei Volontari di Denikin (sostenuta da inglesi e francesi). Strategicamente, il ritiro tedesco dall’Ucraina offrì ai bolscevichi l’opportunità di aprire un fronte a ovest, obbligando Krasnov a spostare due divisioni da Caricyn verso Lugansk. In questo contesto, Vācietis ordinò un’offensiva generale entro il 23 novembre per assicurare collegamenti nord-sud. Nello stesso giorno, però, i cosacchi presero il nodo ferroviario di Liski, ma non avevano più le forze per uno sfondamento generale, e la loro offensiva limitata si bloccò.

L’esito della battaglia non fu una vittoria definitiva sui cosacchi di Krasnov, che si riorganizzarono per il controllo delle regioni del Don. Si arrivò a uno stallo, con azioni limitate di alleggerimento da parte della X Armata rossa a difesa di Caricyn.

Il fallimento dell’Esercito del Don a Caricyn ebbe diverse concause: l’attaccamento dei cosacchi ai loro territori (che spesso li portava a disertare) e l’uso inadeguato della loro cavalleria rispetto alla guerra moderna (cariche al galoppo contro mitragliatrici in posizioni fortificate). Denisov, inoltre, disperse le forze su più direttrici, mentre i bolscevichi si concentrarono saggiamente su un terreno limitato, agevolati da ferrovie e treni blindati per rapidi spostamenti. Le scelte difensive di Vorošilov e Stalin (difesa mobile e attiva, lasciando sfogare l’impeto cosacco in assalti sanguinosi per poi contrattaccare alla baionetta) furono possibili grazie al miglioramento qualitativo delle truppe rosse. Questo cambiò la dinamica della battaglia dagli attaccanti ai difensori.

In questo contesto la frattura di Stalin e Trotski costituì una sorta di “opposizione militare” assolutamente inconcepibile nel mezzo della guerra civile per la difesa della rivoluzione proletaria. Lenin, pressato da entrambi le parti, infine richiamò Stalin a Mosca.

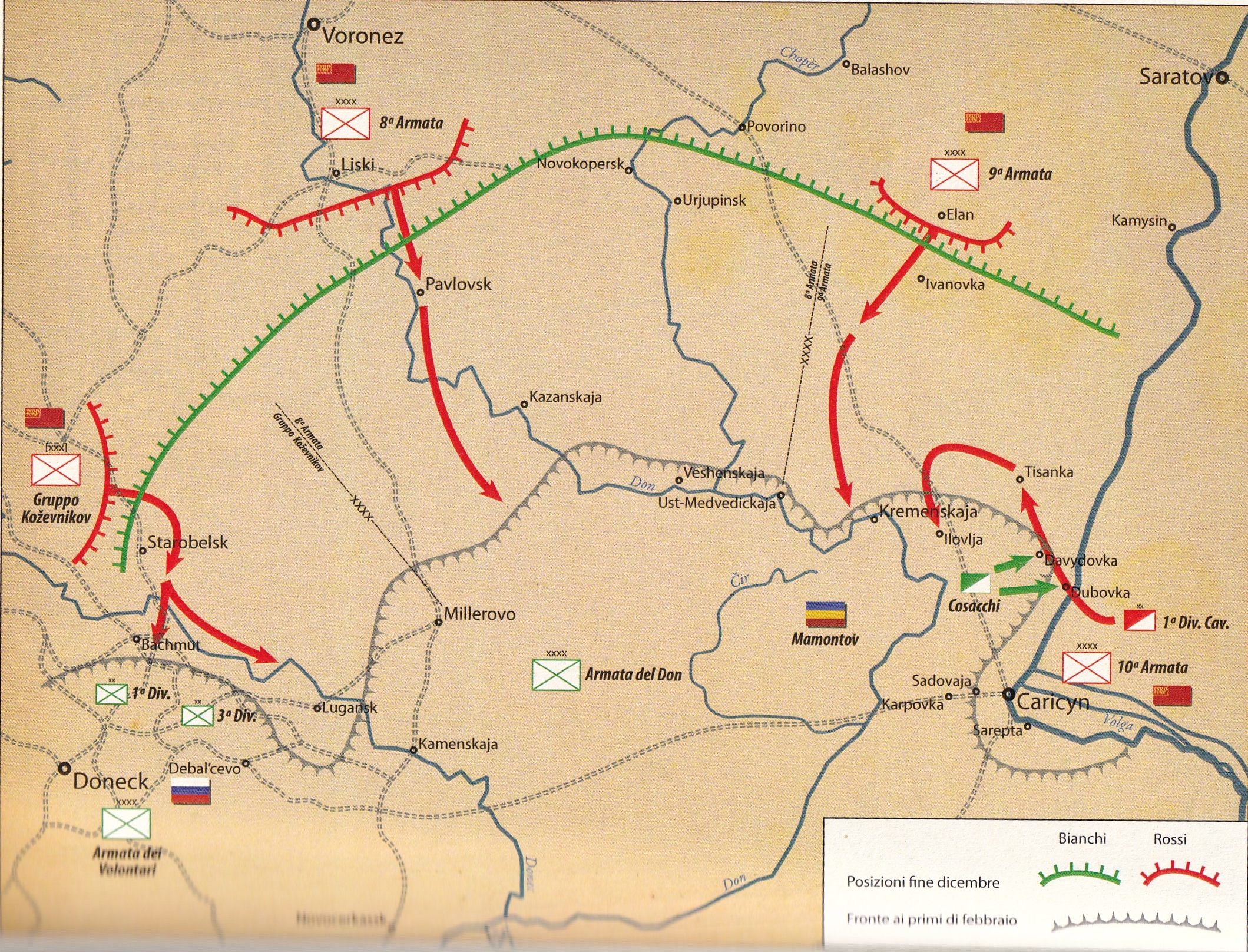

Terza battaglia per Caricyn gennaio-febbraio 1919

Il ritiro dei tedeschi costrinse Krasnov a cercare nuove alleanze e finanziatori, rivolgendosi alle potenze dell’Intesa (che già sostenevano Denikin). Queste, per colmare il vuoto lasciato dai tedeschi, nel dicembre 1918 sbarcarono contingenti nel Sud dell’Ucraina ma imposero a Krasnov una condizione: la formazione di un comando unificato delle operazioni sul fronte Sud affidato a Denikin come comandante supremo, includendo tutte le unità cosacche del Don, del Terek e l’Armata dei Volontari. Nel frattempo, le truppe rosse di Vladimir Aleksandrovič Antonov-Ovseenko si infiltrarono nei territori sgomberati, dovendo contrastare sia le nuove forze alleate sia quelle del nazionalista ucraino Symon Vasyliovych Petljura e dei suoi "kuren".

Dopo la riorganizzazione e il riposizionamento delle forze di Denikin, a fine dicembre 1918 si era formato un esteso fronte controrivoluzionario. Il suo vertice avanzato era presso l’asse ferroviario a Liski, il fianco orientale era tenuto dalle forze di Mamontov con centro di comando a Caricyn, e il precario fianco occidentale, sul fiume Donec, era difeso da soli 2.500 uomini del generale zarista Vladimir Mai-Maevskii. Quest’ultimo, abile organizzatore, dislocò le sue truppe insufficienti presso i nodi ferroviari intorno a Bachmut per rapidi spostamenti. I due centri di comando distavano 350 chilometri.

Nonostante la debolezza del fianco sinistro, Krasnov e Denisov insistettero per proseguire l’offensiva su Caricyn, mobilitando fino a 50.000 uomini, inclusi giovanissimi, con 63 cannoni (più 20.000 uomini e 16 cannoni a Liski). Difficoltà negli approvvigionamenti li portarono a requisire riserve alimentari per l’Armata del Don, minando la fiducia dei contadini. Vista la situazione, Lenin sostenne il piano del Consiglio Militare Rivoluzionario (RVSR) presieduto da Jukums Vācietis, quello di dare priorità allo scontro coi cosacchi, sfruttando le debolezze nemiche. Il piano bolscevico prevedeva un attacco frontale della VIII e IX Armata rossa da Voronež-Liski verso sud. Il fianco occidentale del saliente sarebbe stato attaccato dalle ali dell’VIII Armata unite al gruppo di Koženicov (20.000 uomini) per tagliare le vie di fuga cosacche. La X Armata sul Volga avrebbe impegnato l’Armata del Don nel settore di Caricyn con una difesa elastica. L’offensiva avrebbe impiegato 50.000 uomini su un totale di 124.500 effettivi del fronte sud.

L’offensiva bolscevica, accuratamente preparata, iniziò ai primi di gennaio. Il nucleo centrale dell’VIII Armata conquistò facilmente i nodi ferroviari di Liski e Pavlovsk. Il gruppo di Koženicov penetrò da ovest fino a Starobilsk. Nel frattempo, i cosacchi, con rinforzi, riattivarono l’offensiva a nord, attaccando duramente il congiungimento tra l’VIII e IX Armata verso Povorino. Per evitare di essere intrappolati, il Comando centrale dell’Armata del Don ordinò un rapido ripiegamento di circa 200 chilometri verso sud per connettersi al fianco destro dell’Armata dei Volontari di Maj-Majevskii, già impegnato contro le formazioni anarchiche di Nestor Ivanovič Machno in Ucraina. La ritirata cosacca fu ostacolata dalle due armate rosse, abbattendone ulteriormente il morale già provato da fatiche, privazioni, clima invernale e disillusione per gli aiuti alleati.

A fine gennaio, il vertice del saliente era ceduto: l’VIII Armata scese fino a Kazanskaja, mentre il gruppo di Koženicov conquistò Bachmut, poi Lugansk, e stabilì contatto con l’VIII Armata a nord di Millerovo. Nel settore orientale, Krasnov riprendeva ostinatamente l’offensiva su Caricyn, nonostante le difese rosse fossero nettamente superiori. I cosacchi riuscirono comunque a recuperare parte del territorio presso l’asse ferroviario di Karpovka. A fine dicembre, le condizioni atmosferiche peggiorarono con tempeste di neve e basse temperature, causando congelamenti e diffusione di tifo e colera, che portarono molti reparti a rifiutarsi di combattere. Nonostante queste difficoltà e un cambio di comando e strategia bolscevica, a fine dicembre 1918 i bianchi avanzarono leggermente a nord-est, occupando un tratto della ferrovia da Caricyn verso nord, isolando la città dal comando sovietico.

Il 1° gennaio 1919 iniziò la terza battaglia per Caricyn. Sfruttando la situazione favorevole, i bianchi occuparono Dubovka sul Volga, da cui le loro artiglierie colpirono la periferia nord di Caricyn. Alcuni distaccamenti usarono il Volga ghiacciato per scendere verso Caricyn e completare l’accerchiamento, poiché da sud i cosacchi avevano già occupato Bol’šie Čapurniki. L’euforia del momento e la stanchezza li spinsero all’assalto di Caricyn senza considerare la frammentazione delle loro unità di cavalleria e la mancanza di difese notturne nei villaggi. Vista l’importanza della cavalleria, di cui l’Armata rossa era sprovvista, a Semën Michajlovič Budënnyj, collaboratore di Trotski, fu affidato il compito di organizzare un corpo di cavalleria specializzato, reclutando volontari dai territori cosacchi. In un mese fu creata la 1ª Divisione di Cavalleria.

Il primo nucleo della cavalleria sovietica, con autoblindo e mitragliatrici, organizzò una controffensiva per rompere le linee a nord-est di Caricyn in una notte di bufera. Con minime perdite, Budënnyj fece 2.000 prigionieri, catturò 30 cannoni, centinaia di cavalli e un treno blindato con 6 treni a vapore. Nonostante questo successo sovietico a nord e le rigide temperature, i cosacchi avanzarono su Caricyn nei settori centrale e meridionale. Nella settimana successiva, un timido tentativo bianco di sfondare le difese rosse con un treno blindato subì forti perdite e li costrinse a ritornare alle posizioni di partenza.

Il 26 gennaio, lo Stato maggiore cosacco di Denisov considerò la terza offensiva su Caricyn destinata a un pesante fallimento. Le sue formazioni nel settore nord-orientale si sfaldarono quasi senza combattere, disperdendosi in gruppi che si preparavano alla guerriglia. Nelle retrovie cosacche si scatenò la cavalleria rossa, sostenuta dalla Divisione di Ferro di Žoloba, la cui organizzazione divenne un modello. La sfiducia nel settore cosacco era rafforzata da un rapporto di forze sfavorevole: 130.000 rossi contro 38.000 cosacchi bianchi. A fine gennaio, i bolscevichi ottennero successi tali da far pensare a una rapida chiusura della partita con Krasnov e l’Armata del Don, i cui cosacchi erano ora costretti a difendere i loro villaggi d’origine, complicando ulteriormente la situazione.

Krasnov richiese urgentemente a Denikin rinforzi, armamenti e vettovaglie per le sue truppe a Caricyn, ma questi furono inviati con notevole ritardo. Denikin non agiva per risentimento personale, ma per un dilemma strategico tra inviare le truppe migliori a Caricyn per congiungersi con Aleksandr Vasil’evič Kolčak o rinforzare il suo fianco sinistro per difendere il ricco bacino del Donec. Inizialmente autorizzò il trasferimento, ma poi decise di rafforzare le sue unità sul Donbass, temendo che un trasferimento massiccio verso Caricyn avrebbe indebolito il suo fianco sinistro, favorendo una conquista sovietica del Donec ed esponendo altre unità. Questa decisione fu criticata dal generale Pëtr Nikolaevič Vrangel’, che, data la superiorità numerica rossa, riteneva si dovessero concentrare gli attacchi sui punti bolscevichi più deboli, inclusa Caricyn.

Il 25 gennaio, il nuovo dislocamento delle unità nel bacino del Donec rafforzò il fianco sinistro del fronte sud con unità d’assalto dell’Armata dei Volontari, costituendo il XX Corpo d’Armata affidato a Maj-Majevskii, che perfezionò l’uso degli assi ferroviari. Ciò permise di arrestare l’avanzata di Koženicov verso Millerovo-Kamensk-Šachtinskij. Nei primi giorni di febbraio, vi furono combattimenti alterni per il controllo di Bachmut. Le formazioni anarchiche di Machno premevano sul fianco sinistro diretto da Maj-Majevskii, rallentando la sua controffensiva per non compromettere la tenuta del Donec.

Dall’altra parte del fronte, le truppe di Krasnov continuavano a perdere posizioni sul Don, sia militari che politiche. I contatti con gli alleati per armamenti si arenarono a causa dei suoi precedenti legami con i tedeschi, nonostante la sottomissione a Denikin. Il rifiuto di una clausola francese che richiedeva a Krasnov il pagamento dei danni economici subiti dai francesi e la sottomissione completa al comando francese fu un colpo durissimo, annullando la speranza di aiuti e compromettendo il sostegno dell’esercito e della popolazione. L’Armata del Don teneva le linee in condizioni impossibili, priva di tutto. La propaganda bolscevica ebbe facile presa sulla popolazione, che iniziava a ribellarsi, e tra i cosacchi si moltiplicavano ammutinamenti e insubordinazioni (7.000 si arresero, 20 reggimenti disertarono).

L’Armata del Don passò da 70.000 uomini a fine dicembre a 38.000 a fine gennaio 1919, riducendosi a 15.000 a febbraio, nonostante il richiamo di cosacchi tra i 19 e 52 anni. Dopo otto mesi di duri combattimenti, sconfitte e la disillusione per gli aiuti alleati, anche il generale Denisov, comandante dell’esercito del Don, cedette. In un rapporto al Krug, insofferente verso Krasnov, elencò, oltre alle cause tecnico-militari, la efficace propaganda sovietica che portò anche al tradimento delle truppe del Nord. Di conseguenza, Denisov e Poljakov si dimisero, e il 14 febbraio 1919 si dimise anche Krasnov, addossandosi la responsabilità e riconoscendo che il mancato sostegno alleato era conseguenza della sua persona e della precedente alleanza tedesca. Il 16 febbraio 1919, il Krug nominò l’Atamano Mitrofan Bogaevskij, in ottimi rapporti con Denikin (il che avrebbe favorito la collaborazione con l’Armata dei Volontari e migliorato le relazioni con gli alleati). Al comando dell’esercito fu posto Vladimir Ilyich Sidorin. La nuova disposizione delle truppe voluta da Denikin spostava il baricentro del fronte sud sul Donbass.

(continua al prossimo numero)

4.1. - Breve biografia

Thomas Robert Malthus nacque nel Surrey a sud di Londra, figlio di un illuminista sostenitore delle idee liberali che educò il figlio secondo gli ideali di Rousseau e Hume; Thomas venne iscritto alla Warrington Academy, una scuola dissenziente nei confronti della Chiesa d’Inghilterra gestita dall’unitarianista Gilbert Wakefield; successivamente si iscriverà al Jesus College di Cambridge dove otterrà il nono grado nel corso di matematica nel 1788, anno della sua nomina a ministro della Chiesa d’Inghilterra. Attorno al 1793 divenne curato della cappella di Okewook ad Albury, a pochi chilometri dalla casa paterna; nello stesso anno venne nominato assegnista di ricerca a Cambridge e dovette di conseguenza dividersi fra gli impegni ecclesiastici e accademici.

Gli scontri ideologici col padre lo spinsero a pubblicare lo scritto “The Crisis”, di critica all’amministrazione Pitt, che tuttavia non venne pubblicato su consiglio del padre. Lo scritto di William Godwin sulla politica convinse Malthus a replicare alle idee liberali cosicché nel 1798 venne dato alle stampe il “Essay on the Principle of Population” contenente la teoria sulla progressione geometrica della popolazione in contrapposizione alla progressione aritmetica dei mezzi di sussistenza. La controreplica di Godwin costrinse Malthus alla ricerca delle prove empiriche a sostegno della propria tesi; intraprese perciò un lungo viaggio in Germania, Scandinavia e Russia e, dopo la firma del trattato di pace di Amiens del 1802 tra Francia e Inghilterra, poté anche visitare la stessa Francia e la Svizzera; così nel 1803 apparve, molto rivista e ampliata, la seconda edizione del Saggio.

Nel 1805 fu nominato professore di storia moderna ed economia politica all’East India College di Haileybury, diventando probabilmente il primo economista accademico d’Inghilterra. Attorno al 1800 si era interessato anche di problemi monetari, tanto che pubblicò un lavoro che esponeva una teoria endogena della moneta; ma sarà nel decennio successivo che s’imbatterà negli scritti di David Ricardo sulla controversia bullionista ed intraprenderà con lo stesso una fitta corrispondenza.

Nel 1814 entrò nel dibattito sulle Corn Laws e dopo un primo scritto, “Observations on the Effects of the Corn Laws”, che delineava vantaggi e svantaggi delle leggi protezionistiche, sostenne provvisoriamente i libero scambisti per poi mutare fronte l’anno successivo pubblicando il pamphlet “Grounds of an Opinion” in cui si incoraggiava la produzione interna di cereali per garantire l’autosufficienza alimentare. Lo stesso anno diede alle stampe lo scritto sulla teoria della rendita, “An Inquiry Into the Nature and Progress of Rent”, in cui sosteneva che la rendita fosse semplicemente una detrazione dall’eccedenza che si genera in agricoltura; di lì a poco apparirà anche il saggio di Ricardo in parziale risposta a Malthus, circostanza che spingerà i due a un dibattito più generale sulla teoria del valore; controversia che sfocerà nella pubblicazione nel 1820 del trattato di Malthus “Principles of Political Economy”, nel quale sono esposti fondamenti teorici che si differenziano dalla scuola classica in tema di valore, abbracciando la seconda definizione, errata, di Smith.

4.2. - Teoria generale

Nell’ambito dell’economia classica Malthus occupa un posto peculiare per presupposti filosofici, metodo d’indagine e problematiche affrontate identici a quelli di Ricardo e J.S. Mill, assumendo tuttavia una posizione che si distingue dal solco ricardiano. Malthus fornì all’edificio di Ricardo essenzialmente due strumenti essenziali: la teoria della popolazione e il principio dei rendimenti decrescenti delle terre successivamente coltivate.

Malthus crede di introdurre ipotesi innovative e soluzioni alternative nel dibattito economico in base al principio di base per cui l’economia è sì una scienza, ma più vicina alle scienze morali e politiche che a quelle naturali, col risultato che lo schema teorico assume connotazioni eclettiche. La sua posizione metodologica è chiarita nelle pagine dell’Introduzione ai Principles dove si afferma: «La causa principale degli errori e delle discrepanze che attualmente regnano fra gli economisti a me sembra dipendere dalla troppa fretta con cui si corre a semplificare e a generalizzare (...) In economia politica il desiderio di semplificare ha prodotto una specie di avversione a riconoscere l’influenza di più cause nella generazione di un medesimo effetto (...) La medesima tendenza a semplificare e generalizzare produce un’avversione ancora più grande contro le modificazioni ed eccezioni a cui un principio possa andare soggetto che contro il bisogno di ammettere l’influenza di molte cause in un solo fenomeno».

Già il fisiocratico Richard Cantillon aveva tentato di enunciare in forma di principio generale il contrasto fra la tendenza biologica della specie al rapido accrescimento e la disponibilità dei mezzi di produzione; Malthus tentò però di proseguire oltre nell’analisi per formalizzare quel contrasto in base all’evidenza empirica. Osservando il comportamento demografico nelle colonie nord-americane, dove, per l’abbondanza e la gratuità di terre disponibili, si poteva supporre che l’accrescimento demografico non incontrasse ostacoli economici, Malthus formulò la nota legge della progressione geometrica dell’incremento naturale della popolazione, mentre dall’osservazione dell’andamento della produzione agricola nel lungo periodo e nei paesi dove la terra è limitata, affermò che i mezzi di sussistenza, nel caso più favorevole, potrebbero crescere solo in progressione aritmetica. È la stessa natura che tenderebbe a evitare che tale divario diventi incolmabile; da una parte con freni conseguenziali che aumentano la mortalità, dall’altra preventivi che diminuiscono la natalità. Da questa teoria della popolazione derivano implicazioni, tra cui la legge del salario tendente al livello di sussistenza; mentre le implicazioni di ordine politico portano a sostenere l’abolizione delle “leggi sui poveri” e in generale le forme di assistenza pubblica.

Mentre lo scritto sulla popolazione ha uno schema teoretico rigido, l’opera principale di Malthus in materia economica, i Principles, è un tentativo di opporsi allo schema ricardiano, considerato eccessivamente rigido. La teoria del valore non viene perciò rifiutata ma è considerata solamente come un caso limite, ovvero il principio ricardiano sarebbe valido solo nello scambio fra due merci prodotte con capitali di uguale composizione organica. Non essendo pertanto generalizzabile, il principio generale andrebbe ricercato nella legge della domanda e offerta, la prima essendo intesa come volontà unita ai mezzi per poter acquistare una merce e la seconda come quantità di merci da vendere combinata col desiderio di venderle.

Nello stesso scritto si tratta anche di teoria della rendita insistendo sul fatto che all’origine della rendita differenziale non c’è tanto la scarsità quanto la fertilità del terreno che permette un raccolto superiore alle spese di mantenimento del coltivatore. La diversa impostazione del problema da parte di Malthus gli consente di trarre dallo stesso principio implicazioni diverse da quelle ricardiane; le alte rendite allora si identificherebbero con un’abbondanza di “doni gratuiti” della terra; perciò, l’interesse dei proprietari terrieri coinciderebbe con quello dell’intera società. Ricardo viene accusato d’aver considerato l’incremento della rendita sotto il solo aspetto dell’aumento di prezzo delle derrate agricole dovuto ad una crescente difficoltà nella loro produzione; questo tuttavia sarebbe solo un caso limite; le rendite invece possono accrescersi anche per altre cause, tra cui un aumento di accumulazione tale che riduca l’incentivo ad investire nel settore manifatturiero e renda conveniente l’impiego dei capitali esuberanti anche nei terreni meno fertili; un aumento di popolazione che, in presenza di elevati salari, li riduca in modo da rendere conveniente la coltivazione di terre meno fertili; miglioramenti in agricoltura; incremento della domanda estera di prodotti agricoli.

La critica malthusiana del sistema ricardiano porta l’autore a contestare anche il concetto di “salario naturale”, che generalizzerebbe solo il caso limite, che si verificherebbe in un’ipotetica situazione finale di stazionarietà; i fattori che determinano il salario sarebbero in primo luogo la domanda di lavoro dipendente dalla quantità e dal valore del capitale variabile; in secondo luogo l’offerta di lavoro dipendente dalla popolazione; in terzo luogo le abitudini di consumo della classe lavoratrice; in quarto luogo la decisione dei capitalisti in merito alla ripartizione del loro reddito fra accumulazione e consumo.

Nel libro II dei Principles si affronta la teoria dello sviluppo: qui non si nega la validità del modello ricardiano, ma ciò che interessa l’autore non è tanto l’analisi del processo che porta alla stazionarietà, quanto le modificazioni ed eccezioni che il processo subisce durante il suo svolgimento. Smith e Ricardo accettarono il principio secondo il quale la produzione crea sempre la domanda sufficiente ad assorbirla, cosicché il sistema può subire una crisi da sovrapproduzione relativa se si eccede nella produzione di una merce a scapito di un’altra, ma non potrà esserci una crisi da sovrapproduzione generale.

Malthus nega invece la cosiddetta “legge degli sbocchi”: «Un terzo errore, il più grave di quelli che gli autori citati han commesso, consiste nel supporre che l’accumulazione assicuri la domanda o che il consumo degli operai impiegati dalle persone il cui scopo è di risparmiare, generi una domanda reale di derrate, sufficiente ad incoraggiare in modo continuo l’accrescimento della produzione». Vuole cioè dimostrare che, oltre una certa misura, l’accumulazione provoca necessariamente un aumento di produzione senza un corrispondente aumento di domanda delle merci prodotte, dando quindi luogo a una saturazione generale del mercato che diminuisce il saggio di profitto e arresta lo sviluppo ancor prima di raggiungere lo stato stazionario. Secondo Malthus l’offerta generata dal processo di accumulazione non provoca automaticamente una domanda sufficiente per assorbirla; pertanto è necessario elaborare strumenti di politica economica atti a stimolare la domanda effettiva. In primo luogo sarebbe necessaria una riforma della struttura della proprietà fondiaria che favorisca la formazione di una numerosa classe media perché, senza diminuzione della capacità di produzione, si abbia un aumento delle abitudini di consumo. In secondo luogo occorrerebbe stimolare e facilitare gli scambi interni e internazionali. In terzo luogo lo strumento fondamentale di sostegno alla domanda effettiva rimane l’esistenza del consumo improduttivo. «È assolutamente necessario che un paese fornito di grandi mezzi di produzione possieda un corpo di consumatori i quali direttamente non si trovino impegnati nella produzione». Il consumo improduttivo avrebbe una funzione equilibratrice impedendo al capitalismo di ristagnare ancora prima di arrivare allo stato stazionario.

4.3. - Confusione delle categorie merce e capitale

Nelle “Teorie sul Plusvalore” Marx analizza essenzialmente tre scritti di Malthus: “The Measure of Value Stated and Illustrated”; “Definitions in Political Economy”; “Principles of Political Economy”. Sia i Principles sia gli altri due devono in gran parte la loro origine all’invidia per il successo dello scritto ricardiano in materia e al tentativo di riconquistare quel primato che egli era riuscito ad accaparrarsi fraudolentemente. A ciò si aggiungeva il fatto che, nello scritto di Ricardo, lo svolgimento, sia pur ancora astratto, della determinazione del valore era diretto contro gli interessi dei proprietari terrieri e dei loro lacchè, che Malthus rappresentava ancor più immediatamente che gli interessi della borghesia industriale. Il merito di questi tre scritti risiede nel fatto che, mentre Ricardo non spiega il modo in cui lo scambio ineguale fra capitale e lavoro vivo scaturisce dallo scambio delle merci secondo la legge del valore (del tempo di lavoro in esse contenuto), e non chiarisce quindi l’origine del plusvalore (in quanto sostiene che il capitale si scambia direttamente con il lavoro e non con la capacità lavorativa), Malthus pone l’accento sullo scambio ineguale fra capitale e lavoro salariato. «Occorre distinguere lo scambio delle merci dalla distribuzione (salari, rendita, profitto) (...) Le leggi della distribuzione non dipendono tutte da quelle relative allo scambio» (Definitions). Il che non significa altro che il rapporto fra salario e profitto, lo scambio fra capitale e lavoro salariato non coincide immediatamente con la legge dello scambio delle merci.

Se si considera la valorizzazione del denaro o della merce in quanto capitale è chiaro che il plusvalore non è altro che il lavoro non pagato comandato dal capitale, dalla merce o dal denaro, oltre la quantità di lavoro che vi è contenuta. Tale eccedenza costituisce il plusvalore; la sua grandezza determina la proporzione della valorizzazione. E questa quantità eccedente di lavoro vivo, con cui si scambia, costituisce la sorgente del profitto. Il profitto (anzi il plusvalore) non scaturisce dall’equivalente di lavoro oggettivato che è scambiato con un’uguale quantità di lavoro vivo, bensì dalla porzione di lavoro vivo di cui ci si appropria in questo scambio senza pagare per essa un equivalente. Se si prescinde dunque dalla mediazione di questo processo, se si guarda unicamente al contenuto effettivo e al risultato del processo, allora valorizzazione, profitto, trasformazione di denaro o merce in capitale non derivano dal fatto che le merci si scambiano secondo la legge del valore, vale a dire in rapporto al tempo di lavoro che esse costano, ma, al contrario, dal fatto che le merci o il denaro si scambiano contro più lavoro vivo di quello che è contenuto, speso in esse.

L’unico merito di Malthus è di aver evidenziato questo punto, che in Ricardo emerge con tanta minor chiarezza in quanto egli presuppone sempre il prodotto finito che viene ripartito fra il capitalista e l’operaio, senza considerare lo scambio, il processo di mediazione che conduce a tale ripartizione. Questo merito è annullato dal fatto che egli confonde la valorizzazione del denaro o della merce in quanto capitale, e quindi il suo valore nella specifica funzione di capitale, con il valore della merce come tale; perciò nella sua esposizione ricade nelle vacue concezioni del sistema monetario. «Su uno stesso paese e in una stessa epoca il valore di scambio delle merci che si risolvono unicamente in lavoro e profitto è misurato esattamente dalla quantità di lavoro che risulta dal lavoro accumulato e dal lavoro immediato effettivamente impiegato, più il variabile ammontare del profitto su tutte le anticipazioni misurate in lavoro» (“The Measure of Value”).

Malthus vuole assumere il profitto già nella definizione del valore, affinché consegua immediatamente da tale definizione, come invece non accade in Ricardo. Da ciò si vede che egli avverte dove si trovava la difficoltà. Ma è insulso che egli identifichi il valore della merce con la sua valorizzazione in quanto capitale. Se merce o denaro si scambiano come capitale contro lavoro vivo, allora si scambiano sempre contro una maggiore quantità di lavoro di quella che essi stessi contengono; e se si confronta da un lato la merce prima di questo scambio e dall’altro il prodotto che risulta dal suo scambio con il lavoro vivo, si trova che la merce si è scambiata contro il suo proprio valore più un’eccedenza sul suo valore, il plusvalore. Insulso però concludere che il valore della merce sia uguale al suo valore più un’eccedenza su questo valore. Se la merce si scambiasse come merce contro altre merci e non come capitale contro lavoro vivo, allora essa, in quanto scambio di equivalenti, si scambierebbe contro la medesima quantità di lavoro oggettivato che è contenuta in essa.

4.4. - La concezione volgare del plusvalore

Malthus, che trasforma la valorizzazione della merce in quanto capitale nel suo valore, è così coerente da trasformare tutti i compratori in operai salariati; tutti i compratori scambiano con il capitalista lavoro immediato invece che merce, e gli restituiscono più lavoro di quello contenuto nella merce, mentre il profitto scaturisce dal fatto che il capitalista vende tutto il lavoro contenuto nella merce, pur avendone pagato soltanto una parte. In Ricardo c’è la difficoltà che la legge dello scambio delle merci non spiega lo scambio fra capitale e lavoro salariato, anzi sembra contraddirlo; Malthus risolve la difficoltà trasformando ogni scambio di merci in scambio fra capitale e lavoro salariato.

Ciò che Malthus non comprende è la differenza fra la somma totale di lavoro contenuta in una merce e la somma di lavoro pagato che essa contiene. È proprio questa differenza che costituisce la fonte del profitto. Malthus è poi costretto a far derivare il profitto dal fatto che il venditore non soltanto vende la merce al di sopra di ciò che gli costa, ma al di sopra di ciò che essa costa, e ritorna quindi alla concezione volgare del profitto mediante espropriazione, a far derivare il plusvalore dal fatto che il venditore vende la merce al di sopra del suo valore, cioè a un tempo di lavoro maggiore di quello in essa contenuto. Ciò che egli guadagnerebbe così come venditore di una merce, lo perderebbe come compratore di un’altra, e non si vede quale profitto potrebbe derivare da un tale rialzo nominale dei prezzi.

Malthus fa il tentativo confuso, ma fondato su una intuizione esatta e sulla consapevolezza di una difficoltà non ancora domata, di opporre a Ricardo una nuova teoria; ma subito si compie il passaggio da questo tentativo alla concezione volgare. Se il compratore è un capitalista, il suo denaro deriva da merce che ha venduto: ne risulterebbe semplicemente che entrambi vendono le loro merci a un prezzo troppo alto, e così si truffano reciprocamente, e si truffano nella stessa misura se entrambi realizzano soltanto il saggio generale del profitto. Ma da dove vengono allora i compratori che pagano al capitalista la quantità di lavoro contenuto nella merce più il suo profitto? L’unica eccezione è costituita dalla classe operaia.

Poiché il prezzo del prodotto viene elevato al di sopra del suo costo, gli operai possono ricomprare solo una parte del prodotto, e così l’altra parte costituisce il profitto per il capitalista. Ma, poiché il profitto deriva appunto dal fatto che gli operai possono ricomprare soltanto una parte del prodotto, la classe dei capitalisti non può mai realizzare il suo profitto per mezzo della domanda operaia, non può cioè realizzarlo scambiando l’intero prodotto contro il salario. È necessaria dunque un’altra domanda e sono necessari altri compratori oltre gli operai stessi; altrimenti non vi sarebbe profitto.

Ma da dove vengono questi altri compratori? Se sono capitalisti, venditori essi stessi, si ha la truffa reciproca, poiché essi aumentano reciprocamente il prezzo nominale delle loro merci, e ciascuno guadagna come venditore ciò che perde come compratore. Affinché il capitalista possa realizzare il suo profitto, vendere al loro valore le merci, sono quindi necessari compratori che non siano venditori. Di qui la necessità di proprietari terrieri, di chi fruisce di pensione o sinecura, dei preti, ecc.

Malthus non spiega come questi compratori vengano in possesso dei mezzi d’acquisto, come essi debbano prima sottrarre ai capitalisti, senza equivalente, una parte del loro prodotto, per ricomprare poi, con questa parte sottratta, meno l’equivalente del plusvalore. Ne deriva la sua perorazione in favore del massimo accrescimento possibile delle classi improduttive, affinché i venditori trovino un mercato; e ne risulta che il moralizzatore della popolazione predichi come condizione della produzione un sovraconsumo costante e la massima appropriazione possibile del prodotto annuo da parte di oziosi. A questa perorazione se ne aggiunge una secondo la quale il capitale rappresenterebbe l’inclinazione alla ricchezza astratta, l’impulso della valorizzazione, che potrebbe però realizzarsi solo mediante una classe di compratori che rappresentino la tendenza a spendere: le classi improduttive, che sono compratrici senza essere venditrici.

4.5. - L’interpretazione unilaterale della teoria del valore di Smith

La prima preoccupazione di Malthus è quella di cancellare la distinzione ricardiana fra “valore del lavoro” e “quantità di lavoro”, e di ridurre la giustapposizione di Smith al suo aspetto sbagliato. «Una data quantità di lavoro deve avere lo stesso valore del salario che essa comanda o contro cui è scambiata» (“The Measure of Value”). In sé la frase esprime una tautologia: i salari, o ciò contro cui si scambia una quantità di lavoro, costituisce il valore di questa quantità di lavoro. Il valore di una determinata quantità di lavoro è uguale al salario o alla massa di denaro o di merci contro cui questo lavoro si scambia. Ciò vuol dire semplicemente che il valore di scambio di una determinata quantità di lavoro è uguale al suo valore di scambio, chiamato anche salario. Ma non consegue affatto che una determinata quantità di lavoro sia uguale alla quantità di lavoro contenuta nei salari, o nel denaro o nelle merci in cui i salari si rappresentano. Non ne consegue che il valore dei salari sia uguale al valore del prodotto. Ne consegue unicamente che il valore del lavoro (misurato mediante il valore della capacità lavorativa e non del lavoro da essa compiuto), il valore di una data quantità di lavoro contiene meno lavoro di quello effettivamente prestato.

Malthus trae la conclusione inversa. Dal fatto che il valore di una data quantità di lavoro è uguale al suo valore consegue, secondo lui, che il valore in cui questa quantità di lavoro si rappresenta sia uguale al valore dei salari. Ne consegue che il lavoro immediato (detratti cioè i mezzi di produzione) assorbito, contenuto in una merce, non crea un valore più grande di quello che l’ha pagato; che riproduce solo il valore dei salari. Ne consegue che, se il valore delle merci è determinato dal lavoro in esse contenuto, il profitto non può essere spiegato e bisogna quindi derivarlo da una altra fonte. Il lavoro in essa assorbito consta, in primo luogo, del lavoro contenuto nel macchinario, ecc., che è stato consumato e che quindi ricompare nel valore del prodotto; in secondo luogo del lavoro contenuto nella materia prima consumata. Questi due elementi non accrescono il lavoro che essi contenevano prima della produzione della nuova merce per il fatto di diventare elementi di produzione di una nuova merce. Resta, in terzo luogo, il lavoro contenuto nei salari, che è stato scambiato con lavoro vivo. Ma quest’ultimo, secondo Malthus, non è maggiore del lavoro oggettivato con cui si scambia. Quindi una merce non contiene alcuna parte di lavoro non pagato, ma solo lavoro che sostituisce un equivalente. Ne consegue che, se il valore della merce fosse determinato dal lavoro in essa contenuto, essa non produrrebbe alcun profitto. Se essa crea un profitto, questo è un’eccedenza del suo prezzo sul lavoro che essa contiene. Dunque il suo valore (che include il profitto) deve comprendere un’eccedenza realizzata nella vendita della merce.

4.6. - L’interpretazione della tesi di Smith dell’invariabilità del valore

Affinché il lavoro in quanto merce, non la quantità di lavoro richiesta per la produzione, possa servire come misura dei valori, Malthus afferma che «il valore del lavoro è costante». Ciò non è originale, ma la perifrasi e lo sviluppo ulteriore della proposizione di Smith: «È necessario che in ogni tempo e in ogni luogo uguali quantità di lavoro abbiano, per l’operaio, lo stesso valore. Nel suo stato normale di salute, di forza e di attività e con il grado medio di abilità, egli deve sempre sacrificare la stessa parte del suo riposo, della sua libertà e felicità. Il prezzo che egli paga è sempre lo stesso, qualunque sia la quantità di merci che egli riceve per il suo lavoro. Con questo prezzo, egli può comprare (...) ora una quantità più piccola, ora una più grande di queste merci, ma è il valore delle merci che cambia e non quello del lavoro che le acquista (...) Soltanto il lavoro, il cui valore non cambia mai, è quindi l’unica misura reale e definitiva, che permette di misurare e di confrontare il valore di tutte le merci in ogni tempo e in ogni luogo» (“An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”).

Ovvero la scoperta di cui Malthus è così fiero, cioè che il valore è uguale alla quantità di lavoro contenuto nella merce, più una quantità di lavoro che rappresenta il profitto, appare semplicemente come una combinazione delle due frasi di Smith: «Il valore reale di tutte le varie componenti del prezzo è misurato dalla quantità di lavoro che ognuna di esse può comprare o comandare. Il lavoro misura il valore non soltanto di quella parte del prezzo che si risolve in lavoro, ma anche di quella che si risolve in rendita e di quella che si risolve in profitto».

4.7. - Concezione del profitto come supplemento sul prezzo

Secondo Malthus il valore di una merce è uguale alla somma di denaro che il compratore deve pagare, e questa somma di denaro è valutata dalla massa di lavoro comune che con essa si può comprare. Ma da che cosa sia determinata questa somma di denaro, non viene detto. È la rappresentazione volgare che se ne ha nella vita comune in cui prezzo di costo e valore sono identici; una confusione che in Smith e più ancora in Ricardo contraddice il loro reale svolgimento, ma che ora Malthus innalza a legge. È quindi l’immagine del valore propria del filisteo impigliato nella concorrenza, che ne conosce solo la parvenza. Da che cosa è determinato il prezzo di costo? Dalla grandezza delle anticipazioni più il profitto. E da che cosa è determinato il profitto? Se si tratta unicamente di un aumento nominale del prezzo monetario, niente di più facile che aumentare il prezzo delle merci. E da che cosa è determinato il valore delle anticipazioni? Dal valore del lavoro in esse contenuto, dice Malthus. E questo, da che cosa è determinato? Dal valore delle merci in cui si spende il salario. E il valore di queste merci? Dal valore del lavoro più il profitto. E così il circolo va avanti.

Posto che all’operaio venga effettivamente pagato il valore del suo lavoro, cioè che le merci che costituiscono il suo salario siano uguali al valore delle merci in cui si realizza il suo lavoro, il profitto può consistere unicamente in un supplemento all’effettivo valore della merce che il venditore aggiunge nella vendita. È ciò che fanno tutti i venditori. Dunque, in quanto i capitalisti scambiano fra di loro, nessuno realizza un vantaggio con questo supplemento, e tanto meno si costituisce un fondo in eccedenza, da cui essi possano attingere il loro reddito. Soltanto quei capitalisti le cui merci entrano nel consumo della classe operaia realizzeranno un profitto reale, perché rivendono la merce agli operai a un prezzo maggiore di quello a cui l’hanno comprata da essi. Che altro vuol dire se non che, rispetto alla classe operaia, il profitto deriva dal fatto che gli operai forniscono gratuitamente ai capitalisti una parte del loro lavoro, cioè che la “quantità di lavoro” non è la stessa cosa che il “valore del lavoro”?

4.8. - Capitale costante e capitale variabile

«Il lavoro accumulato [ma si dovrebbe parlare di lavoro oggettivato] è il lavoro contenuto nelle materie prime e negli utensili che vengono usati nella produzione di altre merci» (“Definitions”). «[Se si parla] del lavoro contenuto nelle merci, il lavoro impiegato nel capitale necessario a produrle dovrebbe chiamarsi lavoro accumulato, per distinguerlo dal lavoro immediato impiegato dall’ultimo capitalista». È essenziale fare questa distinzione, ma in Malthus non conduce a niente, e anche il tentativo di ridurre il plusvalore, o almeno il suo saggio (che confonde sempre con il profitto e il saggio del profitto), al suo rapporto con il capitale variabile, con la parte del capitale investita in immediate labour, è infantile e non poteva non esserlo, data la sua concezione del valore.

«Il profitto sarà determinato dal rapporto fra il valore del prodotto complessivo [e la parte di esso] necessaria a pagare il lavoro impiegato (...) Supponiamo ora che le anticipazioni del capitalista non constino soltanto di lavoro. Il capitalista si attende lo stesso vantaggio da tutte le parti del capitale che egli anticipa» (“Principles”). Qui percepisce vagamente che il plusvalore, quindi il profitto, si trova in un determinato rapporto con il capitale variabile e vuole dimostrare che «il profitto è determinato dalla proporzione fra il valore del prodotto complessivo e il valore di quella sua parte che è necessaria per pagare il lavoro impiegato». Dapprima procede correttamente, in quanto suppone che tutto il capitale consti di capitale variabile. In questo caso, profitto e plusvalore sono effettivamente identici. Ma anche in questo caso si limita a una riflessione molto sciocca. Se il capitale investito è 100 e il profitto è del 10%, il valore del prodotto è uguale a 110 e il profitto costituisce 1/10 del capitale investito e 1/11 del valore del prodotto complessivo.

Fin qui abbiamo solo una tautologia però. Supponiamo un capitale composto non soltanto di capitale variabile, ma anche di capitale costante. «Il capitalista si attende lo stesso vantaggio da tutte le parti del capitale che egli anticipa». Ciò contraddice l’affermazione appena enunciata, che il profitto (si dovrebbe dire plusvalore) è determinato dal rapporto con il capitale investito in salario.

4.9. - Sovrapproduzione

Dalla teoria malthusiana del valore deriva la dottrina della necessità di un consumo produttivo sempre crescente. Il valore di una merce è uguale al valore delle materie prime, del macchinario, ecc., anticipati, più la quantità del lavoro immediato in essa contenuto, il che in Malthus è uguale al valore dei salari in essa contenuti più un profitto aggiunto a queste anticipazioni secondo il suo saggio generale. Questo rincaro nominale costituirebbe il profitto e sarebbe una condizione dell’offerta, cioè della riproduzione della merce. Questi elementi formerebbero il prezzo per il compratore, differente dal prezzo per il produttore, e questo sarebbe il valore reale della merce.

Come si può realizzare questo prezzo? Chi lo deve pagare? In Malthus dobbiamo operare una distinzione. Una parte dei capitalisti produce merci che entrano direttamente nel consumo dell’operaio; un’altra parte che entrano solo indirettamente in questo consumo, in quanto entrano cioè come materie prime e macchinario nel capitale necessario alla produzione dei mezzi di sussistenza, oppure merci che non entrano affatto nel consumo dell’operaio, perché entrano unicamente nel reddito di chi non lavora.

I capitalisti che producono articoli che entrano nel consumo degli operai sono non soltanto compratori di lavoro, ma anche venditori del proprio prodotto agli operai. Se la quantità di lavoro aggiunta dall’operaio vale 100 talleri, il capitalista gli paga 100 talleri. E questo secondo Malthus è l’unico valore che il lavoro comprato dal capitalista aggiunge alla materia prima, ecc. L’operaio quindi riceve il valore del suo lavoro e dà in cambio al capitalista un equivalente di questo valore. Ma sebbene il lavoro contenga nominalmente questo valore l’operaio in realtà riceve una massa di merci inferiore a quella da lui prodotta. Supponiamo, come Malthus, che il capitale consti unicamente di capitale investito in salario. Se si anticipano 100 talleri all’operaio per produrre la merce, il capitalista però vende questa merce a 110 talleri, e l’operaio, con i 100 talleri, può ricomprare solo i 10/11 del prodotto; 1/11, 10 talleri di valore in cui si rappresenta questo plusvalore, rimane al capitalista.

Supponiamo che la classe dei capitalisti A produca merci che entrano direttamente nel consumo degli operai, qui abbiamo un caso in cui, mediante un rialzo nominale, mediante l’aggiunta normale del profitto al prezzo delle anticipazioni, si costituisce un plusvalore per il capitalista. Con questo giro, restituisce all’operaio soltanto una parte del prodotto da lui creato, appropriandosi dell’altra. Questo risultato non deriva dal fatto che il capitalista vende all’operaio l’intero prodotto a un valore più elevato, ma dal fatto che il rincaro del prodotto mette l’operaio nell’impossibilità di ricomprare con il suo salario tutto il prodotto. La domanda dell’operaio non può mai essere sufficiente per realizzare l’eccedenza del prezzo d’acquisto sul prezzo di costo. Il capitalista A possiede dunque una determinata quantità di merce di un determinato valore, di cui egli non ha bisogno per reintegrare il capitale e che quindi può in parte spendere come reddito, in parte impiegare per l’accumulazione. L’entità di questo fondo dipende dal supplemento di valore che egli ha aggiunto al prezzo di costo e che determina la proporzione secondo la quale il capitalista e l’operaio si spartiscono l’intero prodotto.

Marx a questo punto indaga le conseguenze della errata ipotesi di Malthus, e la dimostra falsa per assurdo, distinguendo altre classi di capitalisti: la B, che produce la materia prima, il macchinario, ecc., in breve il capitale costante, per i capitalisti della classe A; la C, che rappresenta quei capitalisti che producono il capitale costante necessario alla produzione degli articoli di lusso; la classe D quelli che producono direttamente gli articoli di lusso.

E ne conclude che è impossibile capire come possa risultare un profitto dal fatto che coloro che scambiano si vendono reciprocamente le loro merci a un prezzo uniformemente troppo alto, ingannandosi a vicenda nella medesima proporzione.

A questo inconveniente si rimedierebbe se, oltre allo scambio fra una classe di capitalisti e i suoi operai e allo scambio tra le differenti classi di capitalisti, si aggiungesse una terza classe di compratori, che pagasse le merci al loro valore nominale, senza rivendere merci; una classe cioè che percorresse il ciclo D-M, non quello D-M-D, che compri non per ricostituire il suo capitale con un profitto ma per consumare le merci. In questo caso, i capitalisti non realizzerebbero un profitto scambiandosi le merci fra di loro, ma: 1) scambiando con gli operai, cioè rivendendo a questi una parte del prodotto complessivo per la medesima somma di denaro con la quale hanno comprato dagli operai la loro forza lavoro; 2) con la parte, sia dei mezzi di sussistenza sia delle merci di lusso, che è venduta alla terza specie di compratori. Il profitto sarebbe realizzato in duplice maniera: rivendendo agli operai il meno possibile del prodotto complessivo e rivendendo il più possibile alla terza classe, che paga con denaro contante senza rivendere.

Ma compratori che non siano nello stesso tempo venditori devono essere consumatori che non siano nello stesso tempo produttori, consumatori improduttivi, ed è questa classe che in Malthus scioglie la contraddizione. Ma questi consumatori improduttivi devono essere consumatori solventi, cioè le somme di valore che essi posseggono e spendono annualmente devono essere sufficienti non solo a pagare il valore di produzione delle merci che essi comprano e consumano, ma anche il supplemento nominale di profitto, il plusvalore, la differenza fra il valore di vendita e il valore di produzione. Questa classe rappresenterà nella società il consumo per il consumo, come la classe dei capitalisti rappresenta la produzione per la produzione. Nella classe dei capitalisti, l’impulso all’accumulazione è mantenuto desto dal fatto che le loro entrate sono costantemente maggiori delle loro uscite, il profitto è il pungolo dell’accumulazione. Malgrado questo loro zelo di accumulare, essi non sono indotti alla sovrapproduzione o almeno lo sono molto difficilmente, perché i consumatori improduttivi non solo costituiscono un enorme canale di scarico per i prodotti gettati sul mercato, ma da parte loro non gettano alcun prodotto sul mercato; quindi, per quanto numerosi siano, non fanno concorrenza ai capitalisti, ma rappresentano tutti una domanda senza offerta, e quindi compensano la preponderanza dell’offerta rispetto alla domanda da parte dei capitalisti.

Ma da dove vengono i mezzi annui di pagamento di questa classe? Vi sono i proprietari fondiari che attirano a sé, sotto il titolo di rendita, una gran parte del valore del prodotto annuo, e spendono quindi questo denaro così sottratto ai capitalisti nel consumo delle merci prodotte dai capitalisti, nell’acquisto delle quali vengono truffati. Questi proprietari fondiari non devono produrre. In quanto spendono denaro nell’acquisto di lavoro, è essenziale che non tengano operai produttivi ma semplici commensali i quali tengono alto il prezzo dei mezzi di sussistenza, in quanto li comprano senza contribuire ad accrescere l’offerta di quelle o di altre merci. Ma queste persone che vivono di rendita fondiaria non bastano a creare domanda adeguata. Bisogna ricorrere a mezzi artificiali. Questi consistono in forti imposte, in una massa di sinecuristi ecclesiastici e statali, in grandi eserciti, pensionati, decime per i preti, in un considerevole debito pubblico e in guerre dispendiose.

La terza classe citata da Malthus come “rimedio” riceve dunque, senza pagarla una parte considerevole del valore del prodotto annuo e arricchisce i produttori: i produttori devono prima cedere gratuitamente a questa classe il denaro per comprare le loro merci, per riprendere poi questo denaro vendendo ad essa le merci al di sopra del loro valore o recuperando da essa più valore in denaro di quello che le hanno fornito in merci.

4.10. - L’essenza sociale della polemica contro Ricardo

Le conclusioni di Malthus sono tratte correttamente dalla sua teoria del valore; ma questa teoria si adattava al suo scopo, cioè l’apologetica della situazione inglese, caratterizzata da proprietari fondiari, esattori d’imposte, speculatori di borsa, sbirri, preti e servitori domestici, che furono combattuti dai ricardiani come altrettanti inconvenienti inutili della produzione borghese. Ricardo rappresentava la produzione borghese in quanto tale, in quanto essa significava il più sfrenato dispiegamento delle forze produttive sociali, sana preoccupazione per la sorte di chi si fa carico della produzione, siano essi capitalisti o operai. Anche Malthus vuole lo sviluppo più libero possibile della produzione capitalistica, in quanto sia prodotto unicamente dalla miseria di coloro che ne sono i principali artefici, le classi lavoratrici, ma esso deve in pari tempo adattarsi ai “bisogni di consumo” dell’aristocrazia e delle sue succursali nello Stato e nella Chiesa. Malthus vuole la produzione borghese nella misura in cui non è rivoluzionaria, in cui non è un momento dello sviluppo storico, ma crea unicamente una più ampia e comoda base materiale per la “vecchia” società.

Da un lato la classe operaia, sempre sovrabbondante per il principio della popolazione rispetto ai mezzi di sussistenza, ovvero sovrappopolazione da sottoproduzione; poi la classe dei capitalisti che, in seguito a questo principio della popolazione, è sempre capace di rivendere agli operai il loro prodotto a prezzi tali che essi ne possano riottenere soltanto quanto basta a tener l’anima unita al corpo; poi un’enorme parte della società, formata da parassiti che si appropriano gratuitamente, sia sotto titolo di rendita sia sotto titoli politici, di una considerevole massa della ricchezza della classe dei capitalisti, ma che pagano le merci al di sopra del loro valore con il denaro sottratto ai medesimi capitalisti; la classe dei capitalisti sferzata a produrre dall’impulso di accumulazione, mentre gli improduttivi rappresentano, economicamente, il mero impulso a consumare. E questo è l’unico mezzo per sfuggire alla sovrapproduzione che coesiste con una popolazione eccessiva in rapporto alla produzione. La sproporzione fra la popolazione operaia e la produzione viene superata perché una parte della produzione è divorata da non-produttori.

Malthus non ha interesse a celare le contraddizioni della produzione borghese; al contrario, ha tutto l’interesse a metterle in evidenza, da un lato per dimostrare che la miseria delle classi lavoratrici è necessaria per questo modo di produzione, dall’altro per dimostrare ai capitalisti che, affinché essi abbiano una domanda adeguata, è indispensabile un clero ecclesiastico e statale ben ingrassato.

(continua al prossimo numero)

Il Secondo Congresso del Partito si tenne a Shanghai a partire dal 10 luglio del 1922. Presenti 9 delegati ufficiali, in rappresentanza dei 123 membri che il Partito contava in quel periodo. Il Congresso si aprì con i rapporti del Comitato Centrale. Chen Duxiu delineò lo stato generale del lavoro del Partito e Zhang Guotao parlò del Congresso dei Comunisti e delle Organizzazioni Rivoluzionarie dell’Estremo Oriente, della situazione del movimento operaio e del congresso nazionale dei sindacati. Poi intervenne il rappresentante della Lega Giovanile che si soffermò sul recente congresso della sua organizzazione.

Il primo giorno fu dedicato all’esposizione dei rapporti del CC e portò alla decisione di ratificare il lavoro del CC, il Manifesto sulla situazione corrente del 10 giugno e le risoluzioni del congresso dei sindacati e quelle delle Lega Giovanile.

Per problemi di sicurezza, dato l’alto livello di repressione che caratterizzava Shanghai in quel periodo, fu deciso di non tenere regolari sessioni plenarie che coinvolgessero troppi compagni contemporaneamente.

A tal fine il Congresso individuò un comitato di tre compagni al quale fu affidato il compito di redigere il nuovo Manifesto congressuale. Questo, inizialmente redatto da Chen Duxiu, fu poi rivisto dagli altri due compagni, Zhang Guotao e Ts’ai Ho-sen, con l’apporto di modifiche e integrazioni.

A distanza di una settimana il Congresso, riunito in sessione plenaria discusse e approvò il Manifesto e nominò il nuovo CC, con la conferma di Chen Duxiu e Zhang Guotao, e la sostituzione di Li Da, che lasciava su sua richiesta, con Ts-ai Ho-sen.

Oltre al Manifesto, altri documenti congressuali contengono una serie di decisioni: quelle sulla situazione mondiale, sull’imperialismo in Cina e i compiti del Partito, sul movimento nazionalista, sull’adesione alla Terza Internazionale, sull’azione parlamentare, sul movimento sindacale, sul movimento giovanile e su quello delle donne, e sulla costituzione del Partito.

Rispetto al precedente Manifesto, incentrato principalmente sulle condizioni politiche interne della Cina, questi documenti congressuali approfondivano la situazione internazionale e le vicende che avevano caratterizzato l’aggressione imperialistica alla Cina, dando maggior risalto agli aspetti della lotta contro l’imperialismo.

L’aggressione alla Cina si inseriva nella necessità del capitalismo mondiale di depredare le colonie e le semi-colonie delle loro risorse e sfruttarne la manodopera. La Cina era un paese ricco di materie prime e con una grandissima popolazione, ciò la rendeva un campo di battaglia delle potenze imperialiste. Queste utilizzavano i Signori della Guerra per controllare la politica e la vita economica cinese. Per undici anni, dalla nascita della Repubblica, la Cina era stata spazzata dalla guerra civile che aveva provocato la divisione del paese e uno stato confusionale. Senza il rovesciamento dell’oppressione militarista e dell’imperialismo la guerra civile non sarebbe mai cessata e la Cina non avrebbe mai raggiunto la sua unità nazionale.

Analizzando le forze sociali della rivoluzione nazionale veniva messo in evidenza come la borghesia cinese fosse nata come appendice del capitalismo straniero che si doveva appoggiare ai mercanti cinesi. In questo modo si era formata la borghesia compradora, che operava come intermediaria dei capitalisti stranieri e a questi si univa nello sfruttamento della Cina.

In questo contesto fu possibile l’avvio del primo stadio dell’industrializzazione in Cina. Una grande opportunità di sviluppo per la borghesia cinese si ebbe con la prima guerra mondiale, che determinò un allentamento della penetrazione dei prodotti europei e americani e il boicottaggio delle merci giapponesi. Ma alla fine della guerra il ritorno degli imperialisti e dei Signori della Guerra tornò ad ostacolare l’ulteriore sviluppo della borghesia cinese. Data questa situazione, secondo il Manifesto «la giovane borghesia cinese per prevenire l’oppressione economica dovrebbe insorgere e lottare contro l’imperialismo capitalistico internazionale». Il movimento antigiapponese del 1919 aveva dimostrato che la giovane borghesia cinese poteva unirsi contro l’imperialismo e il corrotto governo di Pechino, mentre il governo di Canton era considerato come espressione della borghesia cinese illuminata.

A parte queste considerazioni sul ruolo della borghesia cinese nella rivoluzione, si affermava correttamente che il più importante fattore del movimento rivoluzionario era costituito dai trecento milioni di contadini che vivevano in una condizione di miseria generale dovuta alla mancanza di terre, alle guerre civili, al banditismo, alla pressione dei prodotti stranieri. I contadini potevano essere divisi in tre gruppi: i grandi proprietari terrieri e i ricchi contadini, i contadini che coltivavano la propria terra, e gli affittuari e i giornalieri. I più miseri del secondo gruppo e quelli del terzo costituivano il 95% del totale. Solo la rivoluzione poteva tirarli fuori da questa condizione di miseria e la vittoria rivoluzionaria poteva realizzarsi solo attraverso la loro alleanza con la classe operaia.

Anche artigiani e piccoli commercianti, a causa dell’invasione delle merci straniere, erano caduti in miseria e più il capitalismo nazionale si sviluppava più cresceva la loro miseria. La valutazione era che, data questa condizione, anche la piccola borghesia si sarebbe unita alla lotta rivoluzionaria.